Лекция пятая КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОСТИ КАК ПЕРВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ТИП КУЛЬТУРЫ

Не будем забывать, что и до наших дней в культуре всех цивилизованных народов сохранилось зародившееся у истоков культуры стремление одухотворения средствами религиозной и светской, давно уже десакрализованной, обрядности всех сколько-нибудь значимых процессов общественной жизни, быта и производства; этому служат художественные способы театрализованного оформления таких процессов: рождение… Читать ещё >

Лекция пятая КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОСТИ КАК ПЕРВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ТИП КУЛЬТУРЫ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Синкретизм первобытной культуры

Синкретизм — ключевое слово для характеристики первобытной культуры в том виде, в каком она сформировалась в итоге длительного процесса перехода от биологической формы бытия животных к социокультурной форме существования «Человека разумного». Синкретизм этого первого исторического состояния культуры естествен и закономерен — именно потому, что оно было первым: по-видимому, общая закономерность становления всех сложных и развивающихся систем состоит в том, что их подсистемы и элементы еще не развились в такой мере, чтобы они могли обособиться друг от друга, обрести относительную самостоятельность и вступить друг с другом в определенные отношения. На начальном уровне своего существования целостность системы проявляется, скорее, в ее аморфности, нежели в четкой структурной организованности.

Именно такое состояние системы и обозначается понятием «синкретизм», которое отличается от «синтетичности» тем, что предшествует расщеплению целого на части, тогда как синтез есть слияние самостоятельно существовавших объектов. Поскольку же первобытная культура, при всей ее примитивности по сравнению с последующими, развитыми, состояниями культуры, была системой несравненно более сложной, чем преобразованный ею способ бытия животных, ее многомерность обусловила соответствующий характер этого ее главного качества — синкретической связи составляющих ее деятельностных проявлений.

Первое, что поражало цивилизованных европейцев, знакомившихся с жизнью народов, находившихся на самых ранних ступенях развития, — это свойственная их культуре нерасчлененная слитность человека и природы. Вся деятельность первобытных людей и их сознание выражают это отождествление ими себя со всем, что они видят вне себя, — с животными и растениями, с камнями и водами, с солнцем и звездами; как говорил типичный представитель этого исторического состояния культуры непридуманный герой повести В. К. Арсеньева «Дерсу Узала»: «Наша так думай: это земля, сопка, лес — все равно люди…»; и животные, и закипающая в чайнике вода — «…все равно люди, только рубашка другой». Оттого тотемистическое мышление отождествляет родоплеменную общину с тем или иным животным; оттого в мифах, а затем в унаследованной от них структуре метафорического воссоздания мира в искусстве на явления природы переносятся специфически человеческие, казалось бы, способности — чувствовать, думать, говорить; оттого духи и боги, коими фантазия первобытного человека населяет мир, принимают и человекообразную, и зооморфную, и смешанную форму, подобную русалке, кентавру, сфинксу (позднее ангелу и черту); оттого фантазия эта рождает представления о возможности взаимных превращений юноши и солнца, девушки и и луны, или царевны и лягушки… В мифологии бушменов, например, Великий Дух по имени Гауа создал, рассказывает Й. Бьерре, «…охотников и лекарей, которые могли превращаться в любое живое существо, от антилопы до самого маленького насекомого». А вот одна из исполняемых ими песен, типичная в данном отношении для первобытного сознания и сильная по его поэтическому выражению:

Трава с плачем просит ветер

Принести дождь.

Земля под солнцем плачет: «Я иссохла».

Мое сердце плачет у костра: «Я одиноко».

Ветер прилетает и говорит: «Дождь скоро придет».

А трава шепчет: «Идет охотник…»

Если для современного эстетического сознания очевидна метафоричность этого художественно-магического текста, то в культуре, его породившей, он воспринимался как верное, говоря современным языком, документальное, описание реальности. Очевидно, что это было обусловлено не только преобладанием правого полушария над еще слаборазвитым левым (что изначально и в онтогенезе: объясняя органичное восприятие ребенком мифов, басен, сказок, психолог имел все основания назвать детство «возрастом сказок»), но и самой практикой первобытного существования, в которой охота, собирательство, воспроизводство рода и межплеменные войны как превращенная форма той же охоты являются порожденными природой способами деятельности, изменявшимися пока еще только по технологии, но не по сути. Такое мироощущение было чрезвычайно устойчивым — оно сохранялось и в древневосточных культурах, например, в египетской мифологии, в которой небо представало то в образе коровы, то в образе женщины, распростертой над землей, то в виде реки, по которой плывет солнце, и в мифологии эллинов, в которой Зевс, имевший человеческий облик, превращался при желании в быка или в лебедя; точно так же, судя по «Ригведе», в мифологии индоариев Индра выступал то в облике могучего мужа, то быка, Ушас — то в облике прекрасной девы, то алой коровы, Агни нередко изображался как конь, а Пушан — как козел…

Лишь по мере того, как производственной доминантой становилось ремесло, которое выделяло человека из животного мира, он начинал осознавать свое сущностное отличие от природы — но этот процесс лежал уже за пределам первобытности, будучи одной из примет становящейся цивилизации и наиболее последовательно, как мы вскоре увидим, реализовавшийся в Древней Греции. Изначально же, как это точно сформулировал один из классиков этнографической науки Ф. Боас в своей книге «Ум первобытного человека», на этой первой ступени истории культуры «…религия и наука, музыка, поэзия и танец, миф и история, обычай и этика представляются неразрывно между собой связанными».

Нетрудно понять, где находились корни этого синкретизма, — в производственной деятельности первобытного человека, в которой слитность разных аспектов деятельности была реализована практически. Вместе с тем, при всей их неразрывной связи, эти формы практической деятельности были различными по своей направленности и способам осуществления — только поэтому они смогли дифференцироваться в ходе дальнейшего развития культуры, и на материальном, и на духовном, и на художественном ее уровнях.

Что же представляла собой эта сложившаяся в результате многосоттысячелетней истории и вырвавшая человека из рамок биологической жизнедеятельности культурная практика?

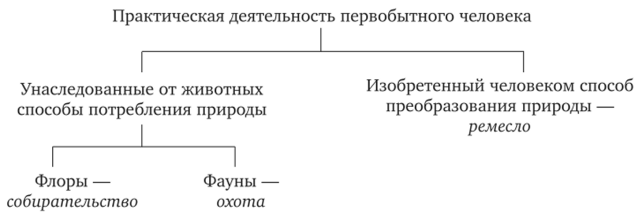

Она была трехсторонним системным новообразованием, соединившим в одно целое охоту, собирательство и изготовление орудий. Такая декомпозиция этой системы противостоит разнообразным ее бессистемным описаниям, которые то сводятся к эмпирически выделяемым охоте и ремеслу, то ставят рядом с охотой рыболовство или даже огородничество и пастушество. Теоретическим обоснованием предлагаемой здесь структуры является, во-первых, различение унаследованных от животных способов добывания пищи и «изобретенной» самим человеком, отсутствующей в природе созидательной деятельности и, во-вторых, различение первых по их предмету — фауне и флоре, то есть мирам животных и растений (см. схему 13).

Схема 13.

Такая структурная модель отвечает критерию необходимости и достаточности. Комментарий должен подчеркнуть здесь два момента: с одной стороны, изначальную живую связь всех трех форм деятельности, первоначально неспециализированной и потому допускавшей, судя по свидетельствам этнографов, женщин к участию в охоте, мужчин к собиранию растительной пищи, и изготовление орудий теми же людьми, которые охотились и собирали коренья; с другой же стороны, разное значение этих трех действий — решающим была охота, проторемесло ее обслуживало, а собирательство играло второстепенную роль и было занятием по преимуществу женским и детским.

Внимательное рассмотрение этого строения практики раскрывает еще один аспект синкретизма первобытной культуры — нерасчленимое единство в ней материальной, духовной и художественной подсистем. Безусловно соглашаясь с той характеристикой «роли труда в процессе превращения обезьяны в человека», которая содержится в известной брошюре Ф. Энгельса под этим названием, я счел бы более теоретически корректным говорить в данном случае не о труде, а о деятельности, поскольку это понятие охватывает и труд как физический акт взаимодействия человека и природы, и опосредующий его духовный акт создания «проекта потребного будущего», по уже приводившейся формулировке Н. А. Бернштейна, или, по К. Марксу, «идеальное» предварение создаваемого реального предмета.

Сфера «идеального» также имеет свою структуру в первобытной культуре, образуемую двумя уровнями работы человеческого сознания — мифологическим и реалистическим. Мифология складывается в развитом виде на этой первой ступени истории культуры, обусловленная диалектикой отношения человека к природе: с одной стороны, его реальная, практическая слабость перед лицом могущественной, загадочной и почти безраздельно властвующей над ним природы рождала страх и поклонение ей; исследователи мифологии многократно подчеркивали, что она «пронизана пафосом упорядочения» мира, то есть «превращает хаос в космос» (Е. М. Мелетинский); и в статье, посвященной сравнительному рассмотрению мифов разных народов: «Для всех мифологий древнего мира характерны мифы о борьбе с драконами и другими чудовищами, как правило воплощающими космические силы хаоса и хтонизм. Такова борьба Ра со змеем Апопом, Гора с Сетом, Энки с Куром, Энлиля или Мардука с Тиамат, хеттского бога Бури и богини Инары с драконом, Кумарби и Тешу ба, Зевса с титанами, Тифоном и т. п., Индры и Вритры, Ормузда и Ахримана и т. д. (соответственно в чисто героической форме аналогичны подвиги Гильгамеша, Геракла, Рамы и т. д.)»; исследователь находит аналогичные образы и в китайской мифологии, в которой имеется понятие хаоса (хуньдунь), тождественного мраку, в котором родились основополагающие для упорядочивающего мир его понимания Инь и Ян, а по другой версии — демиург Паньгу. В этом же ряду должен, несомненно, быть назван и герой христианской мифологии Георгий Победоносец, побеждающий змия или дракона, усвоенный мусульманством и интерпретированный даже в эпоху Просвещения в Фальконетовом памятнике Петру Великому в Петербурге.

Естественно, что такое, предвосхищающее идеи синергетики, представление запечатлевалось именно мифологическим — то есть «бессознательно-художественным» (К. Маркс) — способом и выливалось в практику поклонения образам обожествлявшихся животных; так рождался тотемизм — одна из характернейших для первобытного сознания форма признания человеком своей зависимости от зверя и поклонения ему; у многих племен лесостепной зоны Евразии им был олень, в Малой Азии — бык, у приморских народов Севера — тюлень, у ольмекских племен Месоамерики — ягуар или пума.

С другой же стороны, развивавшееся и, хоть и медленно, но непрерывно совершенствовавшееся, ремесло, благодаря которому человек одерживал победы над животными и начинал освобождаться от беспредельной власти над ним природы, обусловливало первые шаги трезвого, стихийно-материалистического сознания — я называю его «реалистическим», — необходимого уже для того, чтобы различать свойства камня, дерева и глины, полезных и ядовитых растений, связи поведения животных со сменой времен года, характером ландшафта и т. д., и т. п. Такое сознание формировалось в ходе самой практики изготовления орудий и оружия, охоты и войны, исцеления от болезней и ран, что позволяет называть его «практическим сознанием» (в нашей философии говорят в этом смысле об «обыденном сознании», но представляется, что эпитет «практическое» точнее характеризует сущность, происхождение и функции данного уровня психической деятельности человека с самых ее истоков — столь объективно-истинны были эти знания, ибо они добывались в практических трудовых и медицинских действиях и в них же проверялись на истинность. Так исторически сложилась двухуровневая структура общественного сознания (что снимает противоречие между его трактовками А. Леви-Брюлем и К. ЛевиСтроссом, которые абсолютизировали либо «лралогическое», либо логическое на первой ступени истории человеческого сознания).

Я не стал бы, вслед за Б. Малиновским, называть практическое, или реалистическое, сознание «научным отношением к миру», вслед за М. И. Шахновичем называть его «рудиментарной наукой», и вместе с П. В. Симоновым говорить о «первобытной науке» но, безусловно, соглашаюсь с последним, что «миф существовал рядом с нею», и с Б. Малиновским, когда он утверждает, что эта протонаучная форма сознания «так же стара, как сама культура», и что «исчезни это научное отношение и его высокий статус хотя бы в одном поколении первобытного сообщества, и такое сообщество либо вернулось бы обратно к животному состоянию, либо, что более вероятно, прекратило бы свое существование».

Гораздо точнее понятие «преднаука», которое употребляет В. С. Степин, распространяя его даже на познавательную деятельность древневосточных государств. Во всяком случае — это будет показано в ходе нашего исследования — двухслойная, практически-преднаучная и научно-теоретическая, структура сознания сохранялась на протяжении всей истории культуры, хотя соотношение «удельных весов» этих слоев и их влияния на поведение и деятельность людей менялось на каждом этапе истории, да и в одну и ту же эпоху было различным в разных субкультурах. На первом этапе истории безусловное господство принадлежало, по понятным причинам, мифологическому слою сознания, а реалистический его слой имел ограниченную сферу действия в конкретных областях практики; к тому же его содержание не было отрефлектировано и не была осознана его объективная противоположность сознанию мифологическому. Такое осознание — дело будущего, и не слишком близкого: оно возникнет, как мы увидим в свое время, в классическую пору развития древнегреческой культуры. Но следует иметь в виду, что и в наше время мифологическое сознание не исчезает — от него не сумел очистить общественное сознание научно-технический прогресс в евро-американской цивилизации, не вытеснил и его традиционные, религиозные формы, и не помешал рождению новых, светских, а рефеодализация общества в тоталитарных режимах СССР, Германии, Италии, Китае, Кореи привела к возрождению мифологического мировосприятия, но уже в «превращенной форме» политической идеологии.

Во всяком случае следует опровергнуть распространенное представление о чисто мифологической духовной основе первобытной культуры, высветив гносеологический дуализм сознания первобытного человека. Ибо если бы мифологическое мировосприятие, по самой его природе консервативное и догматичное в силу его потребности увековечить содержащееся в нем представление о бытии, полностью владело сознанием первобытного человека, люди до сих пор жили бы в пещерах и продолжали охотиться на еще сохранившихся животных; этого не произошло только потому, что «нижний» слой сознания кроманьонцев — их практическое сознание — хотя и крайне медленно, но неуклонно расширялся, обогащаясь порождаемыми практикой реалистическими представлениями о мире, сокращая сферу действия мифологии и поддерживая процесс изменений жизни первобытного общества.

Неудивительно, что в конечном счете как бы ни была велика сила традиций, объясняющая длительнейшее существование первобытного состояния человечества, оно медленно, но неуклонно изменялось, ломая традиции. При всей узости спектра индивидуальных свобод в первобытной культуре они уже существовали, с самого начала отличив человеческую деятельность от поведения животных, и таили в себе возможность — и все острее осознававшуюся потребность! — совершенствовать образ жизни людей, углублять их познания мира и развивать их умения во всех сферах практики.

Но если в гносеологическом отношении два уровня сознания противостояли друг другу в силу адекватности отражения реальности одним — разумеется, относительной, как относительно верно всякое конкретное знание объективных свойств бытия — и фантастичности другого, то в аксиологическом отношении их структура была идентична: и тут и там были изначально противопоставлены друг другу позитивное и негативное по их значению для человеческой жизни, благое и враждебное, доброе и злое. Эта антиномичностъ ценностного сознания, ставшая навсегда его отличительной чертой и свойственная всем его формам — мифологически-религиозной, социально-политической, нравственной, экзистенциальной, эстетической, художественной (структура эта была обстоятельно рассмотрена в моей книге «Философская теория ценности»), — имела реальную основу в человеческой практике, в которой выявляются противоположные значения различных объектов и их свойств для человеческой жизни — значения, обозначаемые понятиями «.полезное» и «вредное». Именно практически устанавливавшиеся польза и вред для людей, начинавших свое существование в обстановке смертельных опасностей, в неравной борьбе с противостоявшей им природой — источником света и тьмы, тепла и холода, сытости и голода, жизни и смерти, — отражались в «превращенной форме» в антиномиях мифологического сознания: вначале это были добрые и злые духи, затем аналогичные контрагенты в зороастрийской мифологии, описанной в «Проповеди о двух духах», вплоть до конфликта Бога и Дьявола в христианском вероучении, а в светском варианте — противоборства «друзей народа» и «врагов народа» в революционных конфликтах, «наших» и «ненаших» в конфликтах этнических и конфессиональных, носителей утонченного вкуса и вульгарной безвкусицы в конфликтах эстетических… Мифология обобщила и онтологизировала эту жизненно-практическую по ее происхождению и реальному значению антиномичность ценностного сознания, тем самым снимая с людей ответственность за добро и зло в их собственном поведении и перекладывая ее на «высшие», потусторонние, силы (а впоследствии в позитивистском варианте аналогичного, по сути, решения этой проблемы, перекладывая ее на врожденную человеку, биологическую по ее генезису амбивалентность эгоизма и альтруизма, агрессивности и способности самопожертвования).

Существенным проявлением синкретизма первобытного бытия была нерасчлененность приобретших в дальнейшем самостоятельность и в ряде случаев оказывавшихся противоборствующими соперниками прото-политического и прото-религиозного способов организации жизни родоплеменных общин (я говорю в обоих случаях «прото» именно потому, что их синкретическая отождествленность не позволяет обособлять сакральные и светские социально-организационные действия); функции вождя и жреца изначально едины, и даже позднее, у ранних земледельцев Востока, их грандиозные храмы были, по свидетельству историка, «одновременно и административно-хозяйственными центрами».

Третья грань синкретической деятельности первобытных людей — художественная, точнее, по К. Марксу, — «бессознательно-художественная», вплетенная во все сколько-нибудь значимые жизненные процессы. Поскольку основным таким процессом была облавная охота на могучего зверя, требовавшая изобретательности, хитроумия, сплоченности коллектива охотников, эмоционального подъема и веры в победу над зверем — короче, разностороннего духовного обеспечения, — она включала и художественные средства в эту, казалось бы, чисто материально-производственную операцию. Так охота, при ее кажущейся утилитарной прозаичности, превращалась в поэтически возвышенное художественное действо, возбуждавшее у охотников то духовное отношение к жизненно опасной борьбе со зверем, которое становилось непременным условием ее успешного разрешения: этнографы обычно называют его «охотничьим танцем», хотя танец — точнее, пантомима — объединял тут и музыкальные, и изобразительные, и орнаментально-декоративные средства — все, способные оказать эмоциональное воздействие на его участников. В результате производственный процесс погони за жертвой и ее умерщвления — то есть охота как таковая — предварялся своего рода «игровым» действом, целью которого было заклинание тотемного животного, объективно же оно «заклинало» самих охотников, возбуждая у них эмоциональное состояние, необходимое в экстремальных обстоятельствах опасной для их жизни борьбы с могучим зверем. О значении этого включения искусства в материальное производство говорит уже то, что, например, у народов древней Америки подобные «танцы» могли превращать «игру в охоту» в жестокий, кровавый ритуал: роль зверя исполнял не глиняный объемный макет с наброшенной на него шкурой, согласно описаниям таких пещерных обрядов А. Д. Столяром, и не ряженый в маске, а живой человек, обычно пленный, которого привязывали к столбу, и танцоры расстреливали его не символическими, а настоящими стрелами, стараясь при этом как можно дольше продлить его мучения. С другой стороны, у убитого животного просили прощения — в пасть медведя, например, вставляли трубку, дули на нее, создавая впечатление выкуриваемой трубки мира и просили тотемного зверя не мстить его убийцам. Э. Тайлор в своем классическом исследовании «Первобытная культура» приводит ряд примеров такого рода из жизни народов разных континентов — от Африки до Сибири; один из любопытнейших примеров: «…коряки, убив медведя или волка, снимают с него кожу, надевают ее на одного из охотников и пляшут вокруг него с песнями, в которых уверяют зверя, что это вина не их, а какого-нибудь русского». Широта распространения подобной практики, складывавшейся у разных народов, разумеется, независимо друг от друга, говорит о ее типичности для данной ступени развития общества. Об этом говорит и то, что она распространялась на обеспечение успеха в войне, которая с такой же культурной необходимостью предварялась заклинанием, — например, индейцы племени делаваров, отправляясь на войну, обращались к своему божеству-покровителю:

Пошли мне удачу в этом деле,

Чтоб я мог убить врага

И принести домой знаки победы…

Значение такого «бессознательно-художественного», магического обеспечения успеха опасного практического действия было столь велико, что, как отмечал Э. Тайлор, у некоторых народов в этом принимали участие и женщины: «…жены, оставаясь дома, танцуют колдовской танец, подражающий битве, для придания силы и храбрости своим отсутствующим мужьям».

Именно здесь зародилась практика жертвоприношения — дарения мясной пищи богам, которым она кажется столь же необходимой, как и людям, и потому охотники считают себя обязанными поделиться добычей с богами так же, как они делятся ею со своими женами, детьми и стариками. Жертва оказывается тем более ценной, чем труднее и опаснее охота, в которой люди рискуют жизнью ради того, чтобы обеспечить себя мясной пищей, — ведь этим риском человеческая охота с самого начала радикально отличалась от охоты одного животного на другого, ибо по законам природы сильный охотится на слабого, а культура началась с того, что слабый стал охотиться на бесконечно более сильного, чем он, зверя, компенсируя свою слабость именно ею, культурой, то есть и создававшимися человеком его «искусственными органами» — оружием, и организацией коллективных действий в ходе облавы на зверя. Но одновременно еда как коллективная трапеза знаменовала победу над этим могучим зверем, приобретая праздничный смысл, и вплоть до наших дней сохранила символические ритуальные функции, сопровождая праздники и похороны и даже просто прием гостей, не обходящийся без застолья! Е. Е. Кузьмина, исследовавшая эту обрядовую практику, унаследованную скотоводами от их первобытных предков, проницательно отметила: именно потому, что тризна и трапеза — важнейшие ритуалы и на календарных, и на свадебных и похоронных церемониях, «…в русском языке слово высокого стиля „жрец“ и слово низкого стиля „жратва“ — одного корня, а на росписях греческих гробниц и саркофагов представлены поминальные трапезы». Исследования «Ригведы» показывают, как долго сохраняется эта культовая практика: как писала Т. Елизаренкова, если «…в основе почитания богов у ариев лежала идея взаимообмена между божеством и человеком» и, соответственно, «мера религиозного рвения, поэтического вдохновения и материальных затрат человека теоретически должна была равняться мере даров и благодеяний, которыми воздавал ему бог», то, значит, в первую очередь с богом надо было делиться самым дорогим для человека — пищей; потому «Наряду с исполнением гимнов богам приносили жертвы: выжимали сок сомы и готовили из него напиток бессмертия богов — амриту; в жертвенный костер лили расплавленное масло; на огне раскаляли котелок и выливали в него молоко; приносили в жертву мед, зерно, лепешки; убивали жертвенных животных — козла, барана, быка, коня, — расчленяли их и варили в котле на жертвенном огне…».

Понятно, что празднование успешного завершения охоты и благодарения тотема-покровителя было более веселым. Вот как описал такой танец наблюдавший его у бушменов этнограф: «Он возник стихийно: несколько девушек придвинулись к костру и, прихлопывая в ладоши, высокими голосами запели монотонную мелодию. К ним присоединились женщины постарше. Тогда мальчики, еще не имевшие почетного права участвовать в танцах общины, по собственной инициативе образовали круг и стали притоптывать как взрослые, танцы которых они видели много раз.

Постепенно четкая, ритмическая песня становилась громче и стройнее. Мужчины, которые не могли больше сопротивляться призывной мелодии, вышли в круг и начали танцевать… Это был танец серны. Мужчины танцевали в небольшом кругу, неистово топая, чтобы показать, как они гонятся за добычей. Затем Самгау вырвался из круга и вытянул руки, имитируя рога сернобыка. Цонома и Нарни схватили луки и продолжали танец вокруг Самгау, который старался держаться от них на расстоянии. Топот все убыстрялся. Танцоры, воспроизводившие сцены охоты, покрылись потом. Охотники сделали вид, что пускают стрелы… Самгау шатался, часто и тяжело дышал, вытягивал руки к охотникам, как бы собираясь боднуть их. Все участники строго подчинялись ритму. Наконец Цонома, подпрыгнув, добил «сернобыка» копьем, и танец закончился под общий возбужденный смех.

Все разогрелись и оживились и, немного отдышавшись, продолжали танцевать. Последовали танцы страуса, кузнечика, лани и много других танцев на темы бушменских мифов и сказок, в большинстве своем о жизни животных… Танцы продолжались до рассвета".

Подчеркну, что танцы, и предварявшие охоту и военные походы, и заключавшие их, были не самостоятельными «спектаклями» на данные темы, но компонентами охоты и войны как целостных процессов, без которых и та, и другая вообще не могли состояться. Но и более того — подобная «художественно-обрядовая упаковка» была универсальной «технологией» всех значимых производственных процессов, начиная с рождения ребенка и кончая погребальным обрядом; в недавно изданном в русском переводе исследовании известного французского этнографа А. ван Геннепа «Обряды перехода: систематическое изучение обрядов» показано, как в глубокой древности сложилась — и дожила до нашего времени! — практика обрядовой «маркировки», то есть художественно-религиозного одухотворения и осмысления переходов человека из одного состояния его бытия в другое; соответственно, главы этой книги описывают на огромном материале обряды, которые сопровождают «Беременность и роды», «Рождение и детство», «Инициации», «Обручение и свадьба», «Похороны», «Прочие категории обрядов перехода».

В первобытном обществе в обрядовой практике превращения биологических процессов в явления культуры особенно велика была роль инициаций, поскольку признание того, что юноша и девушка стали взрослыми и тем самым способны принять участие в общественном производстве, имело большее значение для безмерно трудной жизни коллектива, чем рождение ребенка и смерть старика. Вот, например, восходящее к первобытности китайское заклинание фантастического тотемного зверя:

О ты, Единорог!

Своим копытом Ты наших сыновей храни!

О ты, Единорог!

О ты, Единорог!

Своим челом

Семью ты нашу сохрани!

О ты, Единорог!

О ты, Единорог!

Своим ты рогом Ты род наш сохрани!

О ты, Единорог!

Не менее характерный пример — описанный Е. Е. Князевой ритуал вселения в дом, сохранившийся от первобытных времен у индоиранских народов: «Первой в него входила хозяйка, внося наполненные до краев сосуды, затем торжественно возжигали очаг от огня из прежнего жилища, произнося заклинания:

Поклон переселяющемуся огню,

Поклон и твоему Пуруше.

Атхарваведа IX, 3,12.

Домашний очаг считался семейной святыней, вокруг него обносили умершего перед похоронами, обводили невесту, вводя ее в дом, над ним давали торжественную клятву… Хозяин и хозяйка дома совершали у очага жертвоприношения". И так во всех жизненных ситуациях — например, «изготовляя сосуд, женщина шепчет заклинание, призывая магические силы, чтобы горшок был прочным и полным молока и масла». Те же заклинания, что памирская мастерица, произносил лепивший горшки арий: «Поднимись! Стань крепким! Будь большим! Стань прямо! … и призывает на помощь богов: солнца — Митру, неба — Варуну, огня — Агни, ветра — Вайю…» Атхарваведы содержат и восхваляющие богов гимны, и заклинающие заговоры на все случаи жизни — например, гимны каждому богу в отдельности и самым различным объектам — предкам, умершему, звездной ночи, коровам, водам, оружию и т. д., — и заговоры против болезней, ран и смерти, против змей и червей, против колдунов и колдовства, против врагов, любовные заговоры, заговоры на благополучие и защиту…

В наши дни о таких художественно-ритуальных действ первобытных людей можно судить либо по фольклорным или литературно-поэтическим источникам, либо по этнографическим свидетельствам, хотя они характеризуют значительно более поздние этапы истории культуры — даже быт африканских бушменов, которых этнографы считают «самым древним народом на Земле, последними первобытными людьми», уже не подлинно первобытен, как и всего несколько десятилетий тому назад обнаруженное в джунглях одного из индонезийских островов племя «кубу», способное с еще большим правом претендовать на признание его «самым древним народом», потому что, в отличие от бушменов, оно не имело никаких контактов с цивилизованными народами. Призываемые на помощь этнографии фольклорные памятники тоже фиксируют далеко ушедшие от первобытности состояния культуры, поэтому и они, при всей их несомненной ценности как культурологические источники, требуют серьезных корректив при обращении к ним для изучения первобытности. Все же есть у нас и строгие археологические свидетельства действительно древнейших культурных акций — я имею в виду захоронения: по искусственной позе покойника, по положенным в могилу вместе с ним вещам, коню и жене, можно представить себе характер осуществлявшего похороны театрализованного обряда, разумеется, религиозного по своему смыслу, но художественного по форме образного воспроизведения реальных жизненных процессов.

Не будем забывать, что и до наших дней в культуре всех цивилизованных народов сохранилось зародившееся у истоков культуры стремление одухотворения средствами религиозной и светской, давно уже десакрализованной, обрядности всех сколько-нибудь значимых процессов общественной жизни, быта и производства; этому служат художественные способы театрализованного оформления таких процессов: рождение ребенка, крестины, ежегодные дни рождения и именины, первый школьный день и окончание школы, бракосочетание и похороны, политические и религиозные праздники, военные победы и дипломатические приемы, открытие и закрытие различных съездов, всевозможные юбилеи, новоселья, завершение строительства нового дома и спуск на воду нового корабля — трудно перечислить все события, которые культура считает необходимым одухотворить, освятить и эстетизировать, а для этого нет средств более действенных, чем языки искусств. Вместе стем, на протяжении всей мировой истории культуры художественные ремесла и архитектура, а ныне дизайн, поэтизируют прозу повседневного практического бытия — начиная исторически с производства орнаментированных керамических сосудов, различных ювелирных украшений, затем декорирования одежды, оружия, зданий и средств передвижения и кончая современными машинами, станками, приборами, техническими сооружениями… Правда, если в новоевропейской цивилизации осуществляется сознательный синтез пользы и красоты, утилитарных и художественных качеств изделий производства, материального и духовного начал, то в первобытной культуре это было неотрефлектированное, спонтанно рождавшееся синкретическое единство данных начал, но именно поэтому оно имело гораздо более широкую сферу действия, чем в Новое время, будучи, в сущности, универсальным, пропитывавшим все области деятельности первобытных людей, принципом. Напомню сказанное о мифологическом сознании как о деметафоризированном художественном воссоздании реальности,

то есть об искусстве, отрекавшемся от воплощенных в нем фантазий и выдававшем себя за «хроникальное» описание действительности. Но ведь и наскальным росписям зверей, и скульптурным «палеолитическим Венерам» нередко отказывают в праве называться произведениями искусства — на том основании, что они имели сакральный смысл и использовались в магически-заклинательных целях; неосновательность подобного заключения объясняется не только тем, что, по такой логике, мы должны были бы отказать в этом праве «Владимирской Богоматери» и «Сикстинской Мадонне», но и тем, что в первобытной культуре в силу господствовавшего в ней синкретизма вообще не было ничего «чистого» — ни чисто материального, ни чисто духовного, ни чисто художественного.

Особенно отчетливо это проявилось в только что упомянутых «палеолитических Венерах». Образы эти имели самое широкое распространение — археологи находили их в разных частях света, что само по себе свидетельствует о некоей инвариантной значимости образа женщины, и значимость эта подтверждается данными мифологии, ибо обожествление Женщины-Рожаницы (впоследствии Богородицы, Богоматери) было устойчивой характерной чертой мифологического мироосмысления на той начальной ступени развития общественного сознания, которая отражала особое положение женщины в матриархально организованном обществе, — ибо сама функция материнства, при неясной роли мужчины в этом процессе, воспринималась мистически, как божественный дар; к тому же хранение огня и запасов пищи определяло превосходство социального статуса женщины по сравнению с ролью мужчины-охотника-воина как своего рода «чернорабочего», «пролетария». Обожествление женщины сохранится в земледельческих культурах Востока, тогда как в мифологии и искусстве скотоводоввоинов-кочевников, да и жителей античных полисов, оторванных от природы, как «рожающей урожаи» и постоянно возрождающей самое себя, на авансцену выходили мужские боги. Так оказывалось, что «половое разделение труда» имело одновременно — синкретично! — социальноорганизационное, религиозно-магическое, этико-эстетическое значение и художественно-образное воплощение.

Символическим обозначением этого синкретизма может служить изображение кисти руки на стенах палеолитических пещер — кисти в ее сформировавшемся анатомическом строении как носительницы физической культуры; кисти в ее производственно-трудовой функции, то есть символа технической культуры; кисти как орудия практического воплощения человеческих замыслов, проектов, изобретений, символизировавшей духовные потенции человека; кисти, обретавшей в силу всего этого высокую общекультурную и зарождавшуюся эстетическую ценность, подобно тому, как фаллические образы запечатлевали социальную, мистическую и эстетическую ценность детородной мощи человека; наконец, кисти руки человека, обретавшего свое самосознание и открывшего возможность фиксировать его художественнообразными средствами. Когда это новое — культурное — значение руки начало осознаваться, она стала первым предметом изображения в палеолитической стенной росписи. Образ руки демонстрировал здесь органическое единство разных аспектов ее функций в культуре, которую она символически представляла.

А вот идентичный по смыслу фрагмент из охотничьей песни бушменов — подымая вверх правые руки, певцы начинают ее восклицанием:

Смотрите, это моя рука.

Я убиваю самца антилопы моей рукой.

В книге «Се человек…» я показал на многих примерах из истории изобразительных искусств, как поэтический и возвышенный, монументализированный образ руки проходит через всю историю живописи и скульптуры, свидетельствуя о том, что ценностное к ней отношение, которое начало осознаваться в эпоху становления человека как созидающего, творящего, существа, сохранялось и вдохновляло художников — от Микеланджело до Родена, — не говоря уже о придании особого значения психологически-выразительной трактовке рук своих героев Рембрандтом и Ван Дейком, Серовым и Пикассо…

Универсальность первобытного синкретизма проявилась в том, что таким было и само художественное творчество: оно еще не знало видовой, родовой, жанровой дифференцированности — целостное художественно-магическое действо-обряд объединяло все возможности, которыми изначально располагало художественное сознание, — звукоинтонационные, голосовые и инструментальные, жестомимические, словесные, изобразительные и декоративные. Этот «внутрихудожественный» синкретизм сохранится в фольклоре, что позволяет перенести на первобытное искусство определение структуры народного творчества, которое дал А. Веселовский: «песня-сказдейство-пляска», лишь добавив: «изобразительные и декоративные искусства», поскольку и наскальные росписи, и каменные статуэтки, и лепные и резные маски, и орнаментация тела человека, его одежды, тулова сосуда становились элементами синкретично-целостных художественных действ. Но ведь точно так же — вернусь к сказанному на предыдущей лекции об изоморфизме сознаний первобытного человека и ребенка — детское сознание связывает, а не разделяет, отождествляет, а не противопоставляет, отчего и тут и там — то есть и в филогенезе, и в онтогенезе мощь фантазии превосходит силы аналитического мышления.

Едва ли не самое яркое и впечатляющее проявление этой способности фантазии — представление синкретической слиянности человека и животного: мы знаем такие «конструкции» по знакомым с детства образам сказок и басен, но не всегда отдаем себе отчет в философском смысле подобного соединения, казалось бы, несоединимого, как и в причинах его распространения в культуре всех народов: в Древнем Египте это было «склеивание» тела льва с головой человека, в Древней Индии — тела человека с головой слона, в русском изобразительном фольклоре — полуфигур девушки и рыбы, в перуанской культуре Чавин — черт ягуара, кондора, змеи и человека… Но стоит вспомнить, что и в христианской иконографии, казалось бы далеко ушедшей от язычества и противопоставлявшей бестелесный образ Бога-Духа ложным языческим «богам», и ангелы, и черти по-прежнему соединяют человеческое с птичьим или звериным. Стойкость этого приема, родившегося в первобытной культуре и дожившего до наших дней, объясняется выражаемым им «весомо, грубо, зримо» наивным представлением о единстве человека и природы, которые способны и друг в друга превращаться, и друг с другом соединяться. Различие между первобытным и современным детским восприятием таких фантастических существ состоит только в том, что дети относятся к ним именно как к фантазиям, а наши более и менее отдаленные предки — как к истинно существующим обитателям иных миров…

В этом изначальном представлении о тождестве всего сущего кроется объяснение происхождения метафоры как мыслительной структуры, лежащей в основе поэтического изображения мира и закрепляемой в языке в многозначности слова; упоминавшаяся исследовательница «Ригведы» показала, как многие слова в ней «…вызывают двойные (иногда тройные и более) ассоциации, например, грозовая туча — это дойная корова, или коровье вымя, набухшее от молока, или скала, в недрах которой скрыто богатство; дождь — это жир, молоко, мед, сома; солнце — глаз, колесо колесницы, рыжий конь, птица и т. п. В значении „давать“ могут использоваться разные глаголы: „светить“, „доить“, „дождить“, „греметь“ и т. д.». Когда мы по сей день говорим, например, что дождь «идет» или что у кого-то «львиная голова», «орлиный нос» или «куриные мозги», мы используем зародившуюся в первобытности возможность отождествления различного, которое и составляет сущность метафоры как «единицы» художественного мышления.

(Думаю, что все вышесказанное является достаточно убедительным доказательством неосновательности возражений А. Ф. Еремеева, изложенных в его прекрасном во всех остальных отношениях исследовании первобытной культуры, против признания синкретизма ее характерной чертой.).