Против чистого умозрения

Врачебное искусство, — сказано в книге «О старой медицине», — издавна обладает проторенным путем, на котором в течение долгого времени было открыто много прекрасного и будет открыто все остальное, если люди, наделенные необходимым для этого талантом и вооруженные открытиями, сделанными до них, будут продолжать свое исследование, опираясь на этот путь", т. е. путь эмпирии и эксперимента — опытов… Читать ещё >

Против чистого умозрения (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Призыв к изучению реальной действительности. — Медицина до Гиппократа и попытки построения научной медицины. — Отзвуки натурфилософских увлечений. — Поход против умозрения. — Софисты и справедливый суд о них. — Протагор как представитель старшего поколения софистов. — Общественное и политическое разложение Греции. — Младшее поколение софистов и вакханалия слов. — Протест Сократа. — Взгляд Сократа на живую природу.

Одновременно с расцветом различных течений греческой философской мысли в V веке замечается и серьезный, самостоятельный интерес к медицине и сопричастным ей наукам. Философы-энциклопедисты — скажем, Эмпедокл и Демокрит — увлекались одновременно как философией, так и искусством врачевания. Но были тогда и врачи, отличавшиеся широким философским образованием. Таким врачом был и Гиппократ, «отец медицины» (условно 460—377).

Медицина как искусство врачевания существовала конечно за много веков до Гиппократа. Египет и Вавилония, а отчасти Индия и Китай в цветущую пору своей истории обладали достаточным запасом практических знаний, необходимых для распознавания различных болезней и их лечения. Примитивное знакомство с анатомией человеческого тела египтяне получали при бальзамировании трупов не только людей, но и священных животных, которым они поклонялись. Особенно высоко стояла у них, надо полагать, хирургия, связанная с обстоятельным знанием остеологии, а также фармакология и фармация, изучавшие целебные травы, отдельные органы и «соки» животных — сердце, печень, кровь, желчь — и некоторые минеральные вещества, употреблявшиеся как лекарства от различных болезней. Среди музейных редкостей, сохранившихся до наших дней от древнего Египта, исключительную ценность представляет ручная аптечка одной из египетских цариц, жившей за 2000 лет до нашей эры: это — собрание небольших алебастровых сосудов, содержащих в себе какие-то лечебные корешки. Знаменитый папирус, найденный Георгом Эберсом и относящийся к XV веку до нашей эры, так же очень показателен для суждения о медицинских познаниях египтян: расшифровка его приводит к убеждению, что уже 3400 лет назад эмпирическая медицина не только существовала, но и стояла в некоторых отношениях довольно высоко в Египте. О том же свидетельствует и рассказ Геродота, относящийся, правда, к более позднему времени. «Медицина у египтян, — пишет он, — разбита на отделы: каждый врач занимается лишь определенным видом болезни. Одни лечат глаза, другие — голову, третьи — зубы; есть и такие, которые заняты невидимыми болезнями». Возможно, что Египет черпал часть своих знаний из Индии, которая, судя по древнейшим священным книгам ее (Веды), также обладала большим запасом сведений прикладного характера по патологии, терапии, хирургии и фармакологии. Есть даже некоторое основание думать, что индусы занимались «рассечением трупов» и что благодаря этому уже в VI веке до нашей эры анатомические знания их стояли довольно высоко. Нет наконец никакого сомнения, — об этом свидетельствует расшифровка клинообразных надписей, — что медицинскими познаниями обладали и вавилоняне. Вряд ли нужно напоминать, что лечение у всех этих народов сопровождалось молитвами, заговорами и заклинаниями, игравшими в древней терапии не меньшую роль, чем те лекарства, которые рекомендовались тогдашними врачами. Любопытнейший образчик такого рода рецептов представляет одна из вавилонских клинозаписей, трактующая о том, как нужно лечить кариозные зубы. Вот этот замечательный документ:

«Когда бог Ану сотворил небо, небо — землю, земля — реки, реки — канавы, канавы — слизь, а слизь — червя, то червь при взгляде на солнце заплакал, и слезы его предстали перед лицом богини Эи.

- — Что назначаешь ты мне в пищу и питье? — спросил червь.

- — Я дам тебе в пищу гнилую древесину и плоды дерева.

- — На что мне гниль древесная и плоды? Позволь мне свить гнездо внутри зуба. Предоставь мне в качестве жилья его пустоты. Я хочу высасывать из зуба кровь его.

Раз ты это сказал, о червь, то пусть сразит тебя богиня Эа своею десницей. Это служит заговором от зубной боли. Ты должен растереть в порошок белену, смешать его с древесною смолой и положить в зуб, трижды произнеся это заклинание". (Цит. по Даннеману.).

Греческая «наука» бесспорно связана многими нитями с духовной культурой Египта, Вавилонии и отчасти Индии. Бесспорно однако и другое: ни у одного из древних народов кроме греков знание не было так блестяще систематизировано. То же надо сказать и о греческой медицине времен Гиппократа, говоря о котором нельзя умолчать об его не менее знаменитом предшественнике Алкмеоне из Кротона. Современник Гераклита, он относился однако с недоверием к абстрактному мышлению и лучшие силы своего недюжинного ума посвятил изучению анатомии и физиологии, а также делу врачевания. В противоположность многим философам, современникам своим и даже тем, что пришли после него, он первый признал головной мозг средоточием умственной деятельности; он открыл нервы органов чувств и проследил их пути в головном мозгу; он же — что для нас сейчас особенно важно — положил начало тому направлению в учении о познавательных способностях человека, которое мы отметили у Анаксагора и Демокрита.

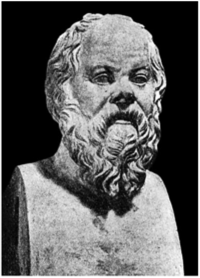

Рис. 2. Гиппократ. По оригиналу II или III века до н. э. (из Зингера).

«Рассказывают, что Демокрит не раз своими странностями приводил в изумление сограждан, так что они решили наконец пригласить искусного врача, чтобы удостовериться в нормальности умственных способностей своего великого соотечественника. Гиппократ явился и убедил их, что они ошиблись. С этого времени начинается общение двух великих людей, сначала личное, а потом письменное». Весьма вероятно, — продолжает автор этих строк Гомперц, — что «изображаемый легендою домик в саду близ городской ограды и тенистый платан, под сенью которого великий врач заставал абдерского мудреца, окруженного свитками и вскрытыми трупами животных, пишущего, склонясь на колени», — весьма вероятно, что все это не далеко от действительности.

Судя по приблизительным датам рождения и смерти Гиппократа, он мог общаться и с другими выдающимися людьми своей эпохи, способствовавшими развитию его богатого дарования.

Гиппократу приписывается очень много сочинений. Но лишь немногие из них можно с достоверностью считать принадлежащими его перу. Правильнее всего пожалуй было бы предположить, что сочинения эти принадлежат целой группе выдающихся врачей, современников и весьма вероятно учеников и последователей Гиппократа, которых он заслонил в памяти потомства своими огромными познаниями и крупным талантом. Поэтому следовало бы говорить не о Гиппократе, а о гиппократиках, употребляя имя знаменитого врача-философа как имя собирательное.

В медицинских рассуждениях Эмпедокла и Демокрита преобладало умозрение. Гиппократ и гиппократики — люди с трезвым реалистическим уклоном мысли и потому объявляют войну «философствующей медицине».

«Врачебное искусство, — сказано в книге „О старой медицине“, — издавна обладает проторенным путем, на котором в течение долгого времени было открыто много прекрасного и будет открыто все остальное, если люди, наделенные необходимым для этого талантом и вооруженные открытиями, сделанными до них, будут продолжать свое исследование, опираясь на этот путь», т. е. путь эмпирии и эксперимента — опытов и широко поставленных, всесторонних наблюдений. Это требование было одним из первых серьезных конфликтов науки с философией по вопросу об орудиях и методах познания. Гиппократики прекрасно понимали значение естественно-исторического образования для врача и стремились создать теоретическую базу для научной медицины, считая, что основу врачебной науки должны составлять данные и обобщения анатомии, физиологии и общей патологии (выражаясь терминологией наших дней). Послушайте в самом деле, как понимает один из них — а может быть и сам Гиппократ — задачи хотя бы рациональной диэтетики: «Я утверждаю, — пишет он в сочинении „О диэте“, — что тот, кто хочет правильно писать о диэте, должен прежде всего узнать и познать природу человека», так как, не зная этого, он не может толком судить о том, «что человеку нужно», какие составные части его организма «поглощены работой» и какого рода пищей и питьем их «следует пополнить».

Та же мысль, хотя и с едкими выпадами против философии, высказывается и в только что упомянутом сочинении о старой медицине.

«Есть врачи и философы, которые, — по словам автора этого сочинения, — полагают, что нельзя понять врачебного искусства, не зная, что такое человек… Подобные речи имеют в виду философию в духе поучений Эмпедокла и других, писавших о природе и о том, что есть человек, как он возник и как отдельные части его прилажены одна к другой. Я же думаю, что все написанное или сказанное в этом роде философом или врачом о природе относится скорее к области живописи, чем к врачебному искусству…».

«Имне представляется необходимым, чтобы всякий врач понимал природу и чтобы он всемерно стремился к ее пониманию, если хочет стоять на высоте своей задачи». Но… «до такой учености еще далеко» (Курсив всюду мой — В. Л.).

Скромная оценка данных, имеющихся в распоряжении ученого для решения вопроса о том, «что есть человек и как он возник»; тонко-ироническое противопоставление врачебного искусства «области живописи», и наконец глубокая уверенность в том, что придет время, когда исполнятся наиболее широкие задания науки… если она конечно и дальше будет итти испытанным путем наблюдений и эксперимента, — все это не только характерно для Гиппократа и его школы, но и свидетельствует о нарождении протеста против априорных умозрений. Отрыв некоторых научных дисциплин от натурфилософии наметился; наметилось и стремление их эмансипироваться от «живописи» и итти своим путем к решению своих конкретных заданий. Перелом свершился. Он дальше затушуется Аристотелем и тенью его, отброшенной на многие века. Но пока что Гиппократ и гиппократики боролись с «живописью» и в процессе этой борьбы сделали очень много и для медицины и для естествознания вообще.

В их трудах наряду с анализом симптомов различных болезней, их диагнозом и прогнозом, с указанием гигиенических и диэтетических правил и профилактических мероприятий приводятся кое-какие данные по анатомии — о костях, мускулах, сухожилиях, о головном и спинном мозге и т. п.; есть тут и нечто от физиологии: указание на полулунные клапаны аорты и двустворчатый клапан сердца, хотя значение их и не выяснено, есть какой-то намек как будто на кровообращение, на что указывает например следующая фраза из книги о костях: «из одного сосуда происходят многие; где начало его и конец, не знаю, ибо, когда образовался круг, нет возможности найти начало»; встречаются тут наконец и оригинальные мысли о влиянии на людей «воздуха, воды и места», о наследственности (в духа Анаксагора) и конституции, а также яркие по содержанию и форме афоризмы и максимы относительно врачебной практики, больных, болезней, самих врачей и т. д. И все же эмпирики по преимуществу, гонители «живописи», неправомерно вторгающейся в сферу точного знания, они не остались совершенно чужды натурфилософским исканиям и настроениям: «дух времени», которому поддаются даже великие умы, и философская складка мышления толкнули Гиппократа на торную стезю гипотез и весьма своеобразной «живописи». Вот два-три характерных штриха из натурфилософии гиппократиков, если не самого Гиппократа.

Жизнь едина. Живет все, что движется, что действует и мыслит. Основу всякого организма составляют четыре сока: кровь, желчь желтая, желчь черная и слизь. Отсюда — четыре типа людей: сангвиники, холерики, меланхолики и флегматики. Организм оживотворяется тонким, воздухоподобным веществом, пневмой. Она проникает во все: ею обусловлено горение, ею же стимулируется и жизненный процесс и мышление…

Сцепление наукообразных выводов с «живописью» в произведениях гиппократиков наложило печать на мировоззрение целого ряда крупных мыслителей и популяризаторов науки как древних, так и средних веков: среди первых достаточно назвать Аристотеля, Галена и Плиния старшего.

Восставая против «пустых гипотез» в медицине и предоставляя пользоваться ими людям, рассуждающим «о вещах на небе или под землей», автор сочинения «О старой медицине» говорит: «Если б даже кто-нибудь и знал на этот счет что-нибудь истинное, то ни ему самому, ни его слушателям не было бы известно, истинно ли это или нет. Ибо у него нет мерки, которую он мог бы приложить, чтобы достигнуть полной достоверности».

Это был сигнал к обстрелу «чистого умозрения» с другого фланга — со стороны гносеологии. Наступление развернутым фронтом повели софисты.

Афины V века были центром различных научно-философских школ. Философские направления выявились к тому времени, можно сказать, полностью. Все основные типы мышления определились. Различных.

«систем» накопилось достаточно. Они были часто противоречивы. Естественно народилась и потребность разобраться в них и, самое главное, проверить их ценность с точки зрения их соответствия реальным фактам и достоверности тех предпосылок, из которых исходила каждая такая «система», каждая соблазнительная на первый взгляд гипотеза.

Вспомним другое. В описываемую нами пору господство над морем и обусловленная этим господством торговля, дух предприимчивости и материальное благополучие афинян поднялись на небывалую дотоле высоту. Поднялся в связи со всём этим и интерес к культуре. Массы (речь идет о «свободных гражданах») потянулись к знанию. Знание в свою очередь устремилось к массам. Наука и философия, ютившиеся раньше в замкнутых кружках «посвященных», «аристократии духа», влились в широкие общественные крути.

Очень образно рисует это вторжение науки и философии в жизнь Виндельбанд в одной из своих художественно написанных «Прелюдий».

«Наука, возникшая среди одиноких мыслителей, культивируемая в недоступных святынях узких школьных союзов, выступает теперь на площадь, возвышает свой голос среди шума общественной жизни и отдает свои оружия на службу страстям дня. Теперь толпа начинает внимать ее словам. Любопытство превращается сперва в наслаждение, потом в страстный интерес, — и жгучая потребность в знании овладевает всеми Афинами, всей Грецией, лихорадка образования захватывает нацию. И одновременно открываются столь тесные прежде ворота науки; на место тихих мечтателей выступают публичные учителя знания. Жадно окружают их все, кто стоит на высоте времени и кто хочет приобрести влияние на современников».

Софисты и были теми «публичными учителями знания», о которых говорится в только что приведенном отрывке.

О софистах по традиции, идущей от Платона и Аристотеля, часто говорили как об эквилибристах мысли и жонглерах слова, абсолютно лишенных интеллектуальной совести и смотревших на знание как на ходкий рыночный товар. Мнение это несправедливо, так как в лучшем случае его можно применить лишь к выродившимся эпигонам этого сословия культурников. И так как о всяком умственном движении лучше всего судить по его основоположникам, то я считаю нужным сказать несколько слов о величайшем из софистов.

В древности существовала легенда, будто «мудрый Демокрит» встретил однажды на улице Абдеры носильщика, который очень искусно складывал дрова. Он выглядел лет на двадцать старше Демокрита. «Мудрый» подошел к носильщику, разговорился с ним и был настолько поражен находчивостью и умом своего собеседника, что взял его к себе в ученики. И заурядный с виду носильщик дров стал одним из выдающихся реформаторов мысли и первым по дарованию софистом: это был Протагор (условно 480—411).

Общая судьба почти всех древних философов постигла и Протагора; у него имелось несколько крупных и, судя по заглавию их, ценных трудов — «О богах», «О государстве», «О неправильном поведении людей», «О сущем», или, как называют это сочинение иначе, «Ниспровергающие речи». Но, к сожалению, от всех этих произведений кроме заглавий сохранилось лишь несколько отрывочных изречений, составляющих не больше двадцати строк. И вот вокруг этих-то поистине скудных реликвий когда-то сильной мысли вертятся все разговоры и до сих пор еще не умолкшие споры многочисленных комментаторов Протагора.

Был он свидетелем и славы и несчастий Эллады: «золотой век» ее проходил при нем; при нем же разгорелась и пелопонесская война, поставившая снова друг против друга Афины и Спарту и расколовшая всю Грецию на два непримиримо враждебных стана.

Не миновала его и традиционная вражда клики мракобесов, всегда готовых преследовать всякое проявление свободной мысли: книга его «О богах», начинавшаяся фразой «О богах не могу знать ни то, что они есть, ни то, что их нет, ибо многое мешает знать это — неясность предмета и краткость человеческой жизни» — книга эта давала формальный повод к обвинению Протагора в безбожии, и семидесятилетний старец во избежание кары должен был покинуть Афины. Корабль, на котором он плыл в Сицилию, потерпел крушение, и Протагор утонул.

Остановимся на трех наиболее существенных с нашей точки зрения изречениях знаменитого софиста. Первое из них гласит:

«Ни теория без практики, ни практика без теории не имеют значения».

Мысль эта имеет двоякое значение: как принцип педагогический, которым необходимо руководствоваться при воспитании подрастающего поколения, и как рациональный методологический прием при изучении явлений и законов природы, которые познаются не произвольной игрой ума, а сочетанием его работы с показаниями «практики», т. е. опыта.

Перейдем к его другому классическому изречению.

Если Протагор действительно был учеником Демокрита, то между учителем и учеником его должны были быть серьезные разногласия теоретико-познавательного характера.

Демокрит утверждал, что подлинная природа космоса постигается не показаниями органов чувств, а мышлением, умеющим отрешаться от этих показаний. А Протагор продвинул далеко вперед и вглубь эту слабую попытку учителя положить начало гносеологии, заявив:

«Человек есть мера всех вещей: существующих — что они существуют, не существующих — что они не существуют».

В противовес другим философам Греции Протагор перенес центр тяжести своих рассуждений с подлежащего познанию объекта на познающий субъект. В то время как Демокрит, идя в этом отношении по стопам элеатов, считал субъективным, «не верным» то знание, которое доставляют нам органы чувств, и безусловно полагался на объективность, «верность» того, что открывает в космосе мышление, — Протагор взял под сомнение и это последнее, доказывая, что и оно относительно, ибо ограничено размахом, гибкостью и остротой тех орудий познания, которыми нас наделила природа. Наше знание есть знание для человека, добытое доступными человеку же средствами познания, — таково, мне думается, содержание гносеологической предпосылки Протагора. Но он не остановился на ней. Он пошел дальше и выдвинул другое положение, натворившее немало бед в умах его современников и не по разуму смелых последователей, — положение, которое формулируется так:

«О всякой вещи существует два противоположных утверждения».

Или в другом еще более «одиозном» контексте:

«Противоположные утверждения одинаково верны».

Отсюда — так, надо полагать, думал Протагор — и многообразие взаимоисключающих философских учений и разнообразие мнений об одном и том же предмете у людей различного диапазона и тембра мысли.

Однако во избежание вульгарной и совершенно ложной интерпретации диалектического афоризма Протагора необходимо оттенить следующее.

Во-первых, фраза «противоположные утверждения одинаково верны» ничуть не более одиозна, чем гераклитовское «все есть и не есть», или «Sein und Nichtsein ist dasselbe» Гегеля1. А во-вторых, анализируя афоризмы Протагора, необходимо помнить следующее.

В философских построениях греческих мыслителей мы прежде всего имеем дело с априорными предпосылками, на фоне которых и развертывается все их учение и вся их аргументация. Эти предпосылки требовали проверки. Протагор не отрицал реальности мира. Не отрицал он и возможности познавать его теми орудиями, которые природа отпустила на долю человека, т. е. путем восприятий, доставляемых органами чувств, и тех операций, которым подвергаются эти восприятия в лаборатории мысли. Но, говорил он, лицо космоса очевидно не совсем такое, каким его рисуют философы, раз они это делают разно, каждый по-своему, опровергая и противореча друг другу. И в поисках реальной подоплеки этих взаимоопровержений и противоречий он счел нужным подвергнуть суду наши орудия познания.

1 К числу диалектических аргументов Протагора относятся и следующие его афоризмы: «Когда ветер дует, одному холодно, а другому нет. Нельзя, стало быть, сказать об этом ветре, что он сам по себе холоден или не холоден… Ничто не есть само по себе одно, а все обладает лишь относительной истиной… Материя не есть нечто определенное в себе самой; она может быть всем, и она есть нечто различное для различных возрастов, различных состояний и т. д.». (Цит. по Гегелю.).

Все это будоражило мысль, отрывая ее от веры в безупречность тех или иных философских идей, способствовало критическому отношению к общепризнанным авторитетам, освежало умственную атмосферу, свидетельствовало наконец о наступлении новой эры в истории научно-философской мысли Эллады. И прав А. Герцен в своей пламенной защите софистов первого призыва, которым он посвятил следующую блестящую характеристику:

«Софисты — пышные, великолепные цветы богатого греческого духа — выразили собою период юношеской самонадеянности и удальства».

«Их бесконечные споры — эти бескровные турниры, где столько же грации, сколько силы, — были молодеческим гарцованием на строгой арене философии; это — удалая юность науки, ее майское утро…».

«Все твердое в бытии, в понятиях, в правах, в законах, в поверьях — все начинает колебаться и изменять себе. И мысль как гений смерти, как ангел истребления, весело губит и ликует на развалинах, не дав времени подумать, чем их заменить. Это-то раздолье негации выразили собою софисты. Их ум гибок и ловок, их язык неустрашим и дерзок».. («Письма об изучении природы».)[1][2]

гражданскими нормами, впал в раздумье пред поставленным софистами вопросом: а кто устанавливал эти нормы, и почему он должен признавать их нормативность? А в ответ на эти занозистые вопросы софисты младшего поколения, эти всеведущие «учителя жизни», выставляли один лишь лозунг, находивший отклик в тысячах сердец: долой все авторитеты, все традиции, все «школы и системы», и да здравствует оголенная от различных наслоений прошлого самодержавная личность!

Параллельно с морально-политическим разложением шло разложение и в сфере мысли. И шло оно с головокружительной быстротой, так же crescendo, как шло развитие вверх, в пору расцвета всех духовных сил, после победоносных войн с персами.

Разумный скепсис Протагора претворился в какое-то беспробудное опьянение легковесным скептицизмом, направленным не только против отвлеченных положений философии, но и против конкретных истин естествознания.

Мы еще вернемся к этой грустной картине постепенного умирания Эллады; она характерна между прочим и тем, что лишний раз удивительно ярко иллюстрирует живучесть научно-философской мысли: всегда, даже в самые удушливые времена, находятся люди, которые спасают мысль и выразительницу ее, науку, от гибели. Нашлись они и в описываемую мною пору в Греции. И отрезвляющее слово громко пронеслось над ней, как титанический протест, как могучий отпор зарвавшемуся пустословию — отпор, данный могиканами и в то же время вершинными представителями античной мысли, Сократом, Платоном и Аристотелем.

Формально говоря, Сократ не имеет прямого отношения к нашей теме. Но если вспомнить, что девиз «Познай самого себя», красовавшийся на дельфийском храме и ставший девизом Сократа, был в сущности призывом к всестороннему анализу теоретико-познавательных и методологических проблем, играющих важную роль при постановке и решении научных вопросов вообще и таких основных проблем биологии, как проблема жизни, целесообразности и эволюции форм живой природы, если вспомнить, какое огромное влияние имело учение Платона на философию новых веков, а через нее и на некоторые построения науки о жизни, то вряд ли можно будет оспаривать необходимость знакомства и с Сократом и в особенности с Платоном.

«Где великий человек открывает свои мысли — там и Голгофа», говорит Гейне. И то же горькое признание прозвучало в словах Шиллера:

Встарь был мрак — и мудрых убивали, Нынче — свет, а меньше ль палачей?

Пал Сократ от рук невежд суровых, Пал Руссо — но от рабов христовых —.

За порыв создать из них людей.

К счастью, не всегда это так. Но, к сожалению, бывало. Было и в Греции; примеры Эмпедокла, Анаксагора и Протагора нам уже известны.

К ним нужно присоединить и Сократа: он испил до дна всю чашу человеческой глупости и подлости вместе с преподнесенной ему по приговору суда чашей яда.

Сократ (469—399) ничего не писал. Он только беседовал на занимавшие его темы, преследуя своими вопросами всех, кто славился в Афинах своею мудростью, и не отказываясь от обмена мыслями со всяким, кто вообще был склонен мыслить. Не раз в толпе, с любопытством прислушивавшейся к аргументам «великого спорщика», раздавался вопрос: Кто это такой? — сократ, сын Софрониска. — Чем он занимается? — беседует с желающими, — С какой целью? — чтоб обличать заблуждения.

О жизни, характере и учении этого «обличителя заблуждений» мы знаем лишь со слов его последователей и апологетов. И все, что говорят они, рисует перед нами на редкость самобытную и прекрасную натуру. То же в один голос утверждают и все историки философии[3].

Рис. 3. Сократ. По гравюре из коллекции Московского музея изобразительных искусств.

Но лучшей характеристикой Сократа является его собственная речь, произнесенная на суде после того, как выслушал он смертный приговор; в ней особенно памятны следующие строки:

«Я осужден не потому, что не имел что сказать, а потому, что не говорил того, что вам приятнее всего было бы слышать — не сетовал и не плакал, не делал ничего такого, что недостойно меня и что обычно делают другие… По-моему лучше такая защита и смерть, чем иная защита и жизнь».

В сущности не представляют большой цены бесконечные споры на тему, чем собственно был Сократ: моралистом, философом или ученым. Ибо «добродетель» в его представлении нераздельно сливалась с истиной: она тождественна с знанием; невежество — первоисточник порока, а свободное влечение к правде — единственно достойное человека поведение. Можно оспаривать эту точку зрения, и хорошо известно, что уже Аристотель горячо протестовал против попытки Сократа утопить нравственное чувство в холодных выкладках разума, поставить знак равенства между явлениями интеллектуального и морального сознания. И тем не менее надо признать, что Сократ — не просто моралист, а глубокий мыслитель, в совершенстве владевший научным методом познания и считавший философию действенной наукой или вернее наукой в действии.

Если Сократ решил перенести центр тяжести с внешнего мира на мир внутренний и прежде всего на вопрос об условиях познания, то сделал он это вовсе не потому, что натурфилософия его не интересовала, а потому, что знакомство с философскими системами того времени привело его к прискорбному выводу, который он многократно формулировал словами: «Я знаю только то, что ничего не знаю». У Платона есть очень колоритный рассказ Сократа о беседах его с выдающимися людьми самых различных профессий — беседах, неизменно приводивших к одному и тому же припеву: «Когда я ушел от него, я сказал себе: я мудрее этого человека, ибо, хотя никто из нас, как кажется, не имеет никаких знаний, но он, ничего не зная, считает себя мудрым, тогда как я, будучи в действительности невеждой, таковым же и признаю себя». А если обратиться к платоновскому «Федру», то тут можно найти более определенную мотивировку отрицательного отношения Сократа к блестящей плеяде эллинских натурфилософов: «Я, — говорил он, — не могу тратить время на подобные занятия и скажу вам почему: до сих пор я еще не в состоянии познать самого себя, как гласит надпись на дельфийском храме; а по-моему чрезвычайно смешно, не изучив себя, браться за то, что прямо не касается меня».

Приговор над методом, которым пользовались при построении своего мировоззрения и физики-гилозоисты и метафизики-идеалисты, был бесповоротно произнесен. Всесторонний, беспощадный анализ, точная установка условий познания, четкая формулировка вопросов и их решений при посредстве ясных, неуязвимых определений и терминов — вот к чему призывал Сократ во имя наукообразной трактовки проблем философии. Наука стала требовать себе прав гражданства. Платон попробовал было взметнуть ее в мир заоблачной мечты, а Аристотель… вбил первые колья, основательно прикрепившие ее к земле: каждый по-своему осуществляя завет «великого спорщика».

Сократ оставил потомству еще одно чреватое последствиями наследство. Судить о нем нетрудно по следующей беседе между Сократом и Аристодемом, приведенной в «Меморабилиях» Ксенофонта. Желая убедить ученика своего в существовании «того, кто создал весь мир и человека», Сократ пускается в очень тонкие рассуждения о живых существах, свидетельствуя тем самым, что он далеко не чужд был размышлений о фактах биологического порядка. Он прекрасно знает например, какую важную роль играют в жизни животных различные инстинкты и отвечающие им повадки; знает, что вертикальное положение человека и возможность пользоваться руками для «производства множества полезных предметов» способствовали тому высокому развитию, которого человек в конце концов достиг; знает, что дар членораздельной речи составляет неотъемлемый признак только человека, несмотря на то, что и другим животным «дан язык»; знает наконец, что между душой и телом животного существует строгая коррелятивная взаимозависимость. Но особенно любопытны его остроумные соображения о приспособлениях, которыми наделен человеческий организм. «Не представляется ли тебе, Аристодем, явным делом провидения, — спрашивает он, — охранение такого нежного органа, как глаз, веками, которые, подобно дверям, открываются, когда это нужно, и снова замыкаются, когда наступает сон? Не снабжены ли эти веки по краям как бы оградою, для того чтобы задерживать ветер и охранять глаз?.. Даже брови не лишены своего назначения; подобно навесу они имеют целью задерживать пот, который, падая со лба, мог бы проникать в глаз и вредить этой столь же нежной, как и удивительной части тела. Не достойно ли внимания, что уши наши воспринимают всякого рода звуки и однако никогда не переполняются ими? Что передние зубы животного устроены очевидно так, чтобы они удобнее могли разрывать пищу, тогда как зубы, расположенные по бокам, приспособлены для ее растирания? Что рот, через который проходит эта пища, помещен вблизи носа и глаз, так что все негодное для питания не может пройти незамеченным, между тем как природа, наоборот, скрыла от чувств и поместила на большом расстоянии от них все, что могло бы им не понравиться или неприятно подействовать на них?».

Надо знать, когда, при каком состоянии биологических знаний, все это говорилось, чтобы должным образом оценить значение такой аргументации в защиту телеологии, ведущей с роковой необходимостью к монотеистической теологии. В условиях почти полного невежества относительно всего, что касается организации и отправлений животных и человека, при наличии политеизма, сдобренного всяческими баснями и суевериями, это был бесспорно огромный шаг вперед. Так именно и понял глубокий смысл речей Сократа не только Платон, но и Аристотель; в их системах телеология, как увидим, занимает огромное место.

Сократа часто называют великим софистом. И он на самом деле был софистом, — но только в лучшем смысле этого слова. И когда Аристофан в комедии своей «Облака» выставляет его человеком, обучавшим «искусству обращать черное в белое», то это конечно тенденциозная карикатура, злопыхательный шарж — не больше. Подобно Протагору, усомнившемуся в знаниях своей эпохи, Сократ отвергал все ходкие в то время натурфилософские системы. Но Протагор, а вместе с ним и все серьезные софисты, увлекшись разгулом индивидуалистически взвинченной мысли, пришли к агностицизму. Сократ же сумел во-время остановиться в отрицании и повел ожесточенную борьбу против софистов.

Итак, будучи человеком исключительно острого и, главное, четкого ума, Сократ не признавал никаких Компромиссов в сфере мысли. Затем, выставляя девизом изречение «познай самого себя», он настаивал на общеобязательности научных истин, поскольку они являются истинами для человека, добытыми имеющимися в его распоряжении орудиями познания. И наконец, будучи прекрасным методистом, он блестяще применял оружие критики не только для выяснения путей познания, но и для ниспровержения безудержного скептицизма, являющегося могилой и науки и философии.

У гениального учителя нашелся достойный его ученик: то был Платон.

- [1] И мы можем сказать: Да, великолепны эти свободные устремления раскрепощающейсямысли. Увлекательна картина пробуждающегося к новой жизни разума. Заразительны эти дерзновенные порывы трепетной, льющейсячерез край воли к разрушению во имя еще не определившихся, но прекрасных далей. Но… была тут и оборотная сторона медали: под бесшабашною игрой мозга и крови таилась серьезная опасность — опасностьобесцененья всех духовных ценностей, опасность нищеты ума, доигравшегося до пустословия. Эта опасность пришла. Она вскоре стала реальностью. Но в ней во всяком случае неповинно старшее поколение софистов с Протагором во главе. Вина тут падает на греческую жизнь конца

- [2] и начала IV века. Это она выгнала на рынок сотни выродившихся эпигонов великого софиста; они — ее мутное отражение, детища начавшегося разложения общественного и политического быта Эллады… Разложение наметилось уже во время пелопонесской войны (431—404), которая подорвала народные силы, вызвала к жизни примитивные инстинкты, разнуздала нравы, внесла отраву в умы и сердца людей. Пошатнулись и без того непрочные скрепы. А в воздухе между тем всечаще и чаще раздавались профанированные слова философа: «человек — мера всех вещей», «противоположные утверждения одинакововерны». Это так гармонировало с настроением людей, объявившихличный произвол и свободу от всяких общественных уз и обязательствосновной максимой разумной и счастливой жизни: так поняли они учение Протагора. И древний грек, которому чуть не со времен первыхмудрецов — полулегендарного Ликурга и Солона — внушали мысльо необходимости руководствоваться некоторыми общеобязательными

- [3] Гегель например говорит: «Он стоит перед нами как один из тех великих пластических характеров, вылитых из одного куска, какие мы привыкли видеть в ту эпоху, как завершенное классическое произведение искусства, само себя поднявшее на этувысоту».