Системогенез активности человека в диалоге природы и культуры

Но при всех его претензиях на абсолютность семиотического подхода, нужно отметить понимание Ю. М. Лотманом того, что семиотика не может быть лишена перспектив своего изменения, в особенности перспектив ее неоднозначной и неизбежной антропологизации. Поэтому творец семиосферы вновь и вновь пытается разрешить проблему непредсказуемого в этой сфере поведения человека: «То, что на любом уровне… Читать ещё >

Системогенез активности человека в диалоге природы и культуры (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Подчеркивая, что «на определенном этапе развития для культуры наступает момент самосознания-она создает свою собственную модель» [194, с. 501], Ю. М. Лотман, на наш взгляд, проигнорировал возможность применения метода диалектического снятия для построения подобной модели. Из лотмановского понимания диалектики следует только одно, — в природе и в культуре господствует идея циклических изменений, а поэтому вся суть истории человечества и явления жизни вообще сводится к тезису: «Только существование разума объясняет существование разума» [194, с. 684].

Более того, в своем письме Б. А. Успенскому, Ю. М. Лотман развивает эту идею: «Текст может существовать… если ему предшествовал другой текст, и… любой развитой культуре должна была предшествовать развитая культура… И вот сейчас я обнаружил у Вернадского глубоко обоснованную… мысль, что жизнь может возникнуть только из живого, т. е. если ей предшествует жизнь… А я убежден, что мысль тоже нельзя вывести эволюционно из не-мысли… вероятно, не следует отказывать животным в мысли и, возможно, жизнь без мысли вообще невозможна.

Ведь как к жизни относятся все формы жизнедеятельности от работы бескислородных бактерий до наиболее сложных форм, так и у мысли (у семиозиса) есть простые и сложные формы… Любопытно, что Вернадский строит свое рассуждение как эмпирик-позитивист, тщательно отгораживаясь от теолого-мистической мысли… А все гипотезы о происхождении жизни-спекуляции, основанные на презумпции, что они должны одна от другой произойти" [194, с. 684].

Очевидно, что в приведенной цитате понятия мысли, жизни и сознания превратились в непосредственно наблюдаемые, самостоятельные феномены природы, от этой же природы данные, а не заданные, не представляющие тех заданий или задач, разрешение которых требует активности живого. Между тем именно активность составляет существенную характеристику жизни, причем во всех ее формах. Остается только констатировать, что, когда речь заходит о защите авторской систематики природы и культуры, содержащей огромный объем действительно ценной и тщательно проанализированной информации, Ю. М. Лотману изменяет диалектическое чувство меры, ион совершенно определенно демонстрирует позицию воинствующего пансемиотизма.

Но при всех его претензиях на абсолютность семиотического подхода, нужно отметить понимание Ю. М. Лотманом того, что семиотика не может быть лишена перспектив своего изменения, в особенности перспектив ее неоднозначной и неизбежной антропологизации. Поэтому творец семиосферы вновь и вновь пытается разрешить проблему непредсказуемого в этой сфере поведения человека: «То, что на любом уровне смыслообразования наличествуют как минимум две различные системы кодирования, между которыми существует отношение непереводимости, придает трансформации текста, перемещаемого из одной системы в другую, не до конца предсказуемый характер, а если трансформированный текст становится для системы более высокого уровня программой поведения, то поведение это приобретает характер, не предсказуемый автоматически» [194, с. 586]. И далее, кажется, вполне логично следует вывод: «Разумность заключается не в том, что устройство выбирает „целесообразные“, „хорошие“ или „нравственные“ решения, а в том, что оно выбирает» [194, с. 586].

Авторская защита семиотической функции выбора, занимаемая с позиций «строгой науки», обнаруживается и в следующем положении: «Определение Тьюринга, согласно которому разумным следует признать такое устройство, при сколь угодно длительном общении с которым мы не отличим его от человека, психологически понятно в своем антропоцентризме, но теоретически малоубедительно» [194, с. 589].

На этой основе формируется представление, что феномены интеллекта и сознания связаны с возникновением семиотической личности на основе действия фактора индивидуализации, укорененного в культуре: «Фактически эволюцию живых организмов к сознанию можно описать как эволюцию по пути углубления значимой индивидуализации каждой особи и одновременной ее деиндивидуализации как включенной в надличностные структуры» [194, с. 589].

Создается впечатление, что Ю. М. Лотман, хорошо понимая, что эволюция к сознанию не может быть лишена ее опосредствования некоторыми «устройствами», то есть такими необходимыми «конструкциями», как орудия умственного и физического труда, намеренно уходит в область кибернетики и обратной связи, сосредоточиваясь только на критериях выбора и непредсказуемости поведения человека.

Однако фактор орудийности или опосредствованное™ человеческого существования тем не менее исподволь проявляется в том, что в качестве «орудий» формирования сознания поочередно выступают каждая из семиотических личностей, участвующих в процессах (де) индивидуализации. В самом деле, Ю. М. Лотман изначально полагает: «Принципиальная недостаточность одного идеального языка для отображения реальности порождает вывод, что минимальной работающей структурой является, по крайней мере, наличие двух языков, предполагающих необходимость другого, в частности, — другого человека или иной культуры» [194, с. 12—13]. Поэтому высказываемые Ю. М. Лотманом мысли о том, что «смыслообразование не происходит в статической системе» [194, с. 610] и что знаки обладают способностью энергетически неравноценного воздействия вполне могут быть продолжены в предположениях о длительной предыстории их использования, — до тех пор, пока сила слова, как идеального орудия общения, труда, игры и познания, не обнаружилась для современного человека столь явно в действиях, производимых этим словом. Вероятно также, что и ближайшие предки человека также отдавали себе отчет в том, что эффект этих действий оказывался чаще всего гораздо более значительным по сравнению с усилиями, необходимыми для произнесения нужного слова.

По мнению Ю. М. Лотмана, проблема культуры разрешается только при определении ее места во внекультурном пространстве: «Вопрос этот можно сформулировать так: своеобразие человека как культурного существа требует противопоставления его миру природы, понимаемой как внекультурное пространство. Граница между этими двумя мирами не только будет отделять человека от других внекультурных существ, но и будет проходить внутри человеческой психики и деятельности. Определенными своими сторонами человек принадлежит культуре, другими же связан с внекультурным миром. В равной мере неосторожно было бы категорически исключить животный мир из сферы культуры». [194, с. 33].

Включая животных и человека в сферу культуры, Ю. М. Лотман вместе с тем полагает, что их совместная эволюция, как и эволюция семиосферы, имеет циклический характер круговорота, поскольку существует «биологический закон» «циклической повторяемости», которому «подчинены и мир животных и человек как часть этого мира». Но еще Ф. Энгельсом было замечено: «…в природе все движется не в вечно однородном, постоянно снова повторяющемся круге, а переживает действительную историю… весь современный органический мир, растения и животные, а следовательно, также и человек, есть продукт процесса развития, длившегося миллионы лет» [202, т. 19, с. 205].

Правда, Ю. М. Лотман, как бы в ответ Энгельсу, выдвигает антитезис: «Но человек не весь погружен в этот мир: „мыслящий тростник“, он находится в исконном противоречии с коренными законами окружающего», поскольку сущность его обучения и поведения «тяготеет к изобретению нового, непредсказуемого для его противников… Животное обучается… системе ритуального поведения… Превосходство достигается силой, скоростью осуществления тех или иных жестов, но никогда — изобретением нового, неожиданного для противника жеста. Животное можно сопоставить с танцором, который способен усовершенствовать па танца, но не может резко и неожиданно заменить сам танец чем-либо другим… Человек строит свой образ животного как глупого человека. Животное — образ человека как бесчестного животного.

…Отношения животных к человеку можно назвать устранением, стремлением избегать контактов. Приписывая животным человеческую психологию, это можно было бы назвать брезгливостью. Скорее, это стремление инстинктивно избегать непредсказуемых ситуаций, нечто похожее на то, что испытывает человек, сталкиваясь с сумасшедшим" [194, с. 33—35].

Впечатляющая сравнительная характеристика людей и животных снижается, однако, тем, что понятие «отношение» одинаково определяет их поведение, хотя хорошо известно, в частности, по К. Марксу и Ф. Энгельсу: «Там, где существует какое-нибудь отношение, оно существует для меня; животное не „относится“ ни к чему и вообще не „относится“; для животного его отношение к другим не существует как отношение» [202, т. 3, с. 29]. Не думается, что Ю. М. Лотман был несведущ по существу этого классического определения принципиального различия человека и животных.

Дело, очевидно, в другом: признать, что биосфера качественно неоднородна, значит признать, что и семиосфера в какой-то следующий момент должна стать совершенно иной, — с тем, чтобы не утратить качество ее адекватности по отношению к изменяющейся социокультурной активности человека. Иначе говоря, следует признать, что и семиосфера, несмотря на присутствие в ней «одних и тех же» циклических изменений, вообще говоря, если не прогрессирует, то несомненно, — развивается, то есть изменяется не предписанным раз и навсегда образом. Но эта ее действительная, несводимая к циклическим изменениям эволюция, грозит катастрофой тщательно выстроенной концепции вечного круговорота в семиотическом пространстве.

Постоянству структуризации этого пространства как раз и угрожает человек, недаром уподобляемый «мыслящему тростнику», которого «душа поет не то», что Лотман: «Различение „своих“ или „чужих“ слов делит мир ребенка на свой и чужой, закладывая ту границу сознания, которая сохраняется как важнейшая доминанта культуры. Так возникает смысловая граница, которая в дальнейшем сыграет основополагающую роль в социальном, культурном, космогоническом, этическом структурировании мира… Отделение слова от вещи-вот та грань, которая создает пропасть между человеком и остальным животным миром, и ребенок-пограничный страж на краю этой пропасти, может быть, ярче, чем „взрослые“, обнаруживает черты того сознания, неофитом которого он является» [194, с. 36—37].

Найденная Ю. М. Лотманом «грань» поразительно напоминает бесконечные попытки некоторых антропологов найти «граничные признаки» в процессе антропогенеза. Но главное следствие синдрома границы в том, что абсолютное «отделение слова от вещи» возможно только в голове автора, вероятно, хорошо представлявшего себе кантианскую «вещь в себе» и то слово, которое было вначале: «Видимо, в этом же смысле следует понимать библейское утверждение, что в начале было Слово. Слово предшествовало своему значению, то есть человек знал, что это есть Слово, что оно имеет значение, но не знал, какое. Он как бы говорил на непонятном ему языке. „Я“ и „Он“ были взаимно тождественны. На следующем этапе возникала проблема диалога. Подобную последовательность мы наблюдаем и в детском овладении языком» [194, с. 124].

С этих позиций Ю. М. Лотман сводит становление совместной человеческой активности к расширению возможностей жестового поведения и созданию новых типов ритуализации, а также к закреплению в коллективной памяти лишь наиболее характерных деталей каждого из ритуалов: «В обоих случаях, однако, ритуал не отделен от практической деятельности и не противостоит ей, а является языком, в котором практический поступок приобретает функцию общественного поведения. Поэтому система осмысленных действий в архаическую эпоху была значительно более жесткой, чем на позднейших этапах… Они были одновременно и действия, и память, и миф… Следующий этап был связан с разделением практической и мифологической сфер жизни» [194, с. 652—653].

Таким образом, с одной стороны, Ю. М. Лотман представляет обширный семиотический материал, объективно служащий раскрытию природы активности человека и существа его социокультурной эволюции. Но, с другой стороны, автор прилагает систематические усилия, чтобы лишить этот материал возможности независимого движения, как в принципе эволюционного, — с тем, чтобы не разрушить этим непредсказуемым процессом развития гомеостазис семиосферы.

Но, следуя идее и логике вечного становления культуры, Ю. М. Лотман не может вообще отказаться от динамичного, процессуального ее представления, вот почему понятие асимметрии оказывается тем самым спасительным средством, которое позволяло разрешить неразрешимое, — снять дилемму «стабильность-динамичность» допущением семиотически управляемого движения как циркуляции в асимметрично заданных пределах.

Допуская возможность внешнего воздействия на культуру, Ю. М. Лотман вводит следующую аксиому: «Это воздействие определяет динамику и темпы ее изменений. Однако… внешнее воздействие осуществляется через посредство тех или иных имманентных механизмов культуры… Таким механизмом является асимметрия семиотической структуры и постоянная циркуляция текстов, переключение их из одной системы кодировки в другую» [194, с. 600].

Несмотря на то что Ю. М. Лотманом преследуются цели, не вполне совпадающие с идеями развития современного человекознания, сама по себе разработка проблемы асимметрии до сих пор является весьма актуальной, поскольку она имеет как общенаучное, так и практическое значение. Известно, какое внимание уделяется явлению функциональной асимметрии научной школой Б. Г. Ананьева в развитии психологии человека.

Но, конечно, Ю. М. Лотман самодостаточен в своем понимании этого фундаментального вопроса: «Асимметрия человеческого тела явилась антропологической основой его семиотизации, семиотика правого/левого имеет столь же универсальный для всех человеческих культур характер, как и противопоставление верх/низ. Такова же исходная асимметрия мужского/женского, живого/мертвого, то есть подвижного, теплого, дышащего и неподвижного… Структура семиосферы асимметрична… А поскольку в большинстве случаев разные языки семиосферы семиотически асимметричны, то есть не имеют взаимно однозначных смысловых соответствий, то вся семиосфера в целом может рассматриваться как генератор информации» [194, с. 254, 258].

Однако, по словам самого Ю. М. Лотмана, «неосознанное противоречие не делается фактором поведения» [194, с. 138] В самом деле, реализация семиотического понимания асимметрии не осуществляется автоматически. Явление асимметрии представляет сложный эффект совместного действия и естественнонаучных, и культурологических закономерностей. Более того, сам факт асимметрии двусмыслен — он может и предполагать движение, и его исключать как излишнее, поскольку, например, взгляд на предмет с одной стороны и с другой стороны предпочтительнее, чем полное тождество «взглядов», обнаруживаемое в асинхронном движении их относительно предмета. Но Ю. М. Лотман, минуя необходимость оптимального диалектического снятия естественнонаучного подхода гуманитарным, предпочитает действовать напрямую, непосредственно связывая физиологию и семиотику на основе не самого строгого в научном отношении метода аналогии.

По мнению Ю. М. Лотмана, этот метод научного мышления способен раскрыть глубокие, и вообще иначе не доступные, связи между новыми открытиями в области мозговой асимметрии и семиотической асимметрией культуры. Разумеется, Лотман, кажется, далек от того, чтобы прямо прикрепить сложные культурные функции клевому или правому полушарию, говоря, что «осторожность пользования этой аналогией не умаляет, а увеличивает ее значение». Но соблазн легко разрешить антропологические проблемы посредством семиотики слишком велик. Несмотря на то, что при этой аналогии странным образом не культура определяет становление высших функций человека, а, скорее всего, — его физиология, Ю. М. Лотман заключает: «Левополушарная» тенденция среди других аспектов характеризуется самодовлеющим возрастанием семиотичности. Ослабление семантичности расковывает семиотическую игру сознания, поощряя формирование наиболее изощренных и самодовлеющих семиотических моделей… Одна из тенденций, которую можно сопоставить с правополушарной работой индивидуального сознания, отмечена повышенной связью с внетекстовой реальностью, ее семиозис обращен на семантику, а основной ее функцией является содержательная интерпретация семиотических моделей, хранящихся в памяти данной культуры". [194, с. 592, 597, 598].

В отличие от обобщений такого рода, следует заметить, что (а) симметрия действительно существенна в процессах биологической эволюции и антропогенеза, начиная от естественной полоролевой дифференциации поведения особей внутри вида и завершая тем, что имеются объективные палеатропологические данные о функциональной асимметрии в использовании орудий труда. Но даже явления левого и правого вращения в различных физических и астрономических явлениях еще не дают оснований для прямого определения социокультурной активности современного человека асимметричными факторами, — от них независимого в той самой мере, в которой он является продуктом и творцом культуры.

Правда, Ю. М. Лотман подчеркивает, что понятие асимметрии применительно к материалу культуры употребляются им достаточно условно, что, однако, не мешает ему вполне определенно заключить, что в каждом синхронном состоянии возможно «конфликтное напряжение и компромисс разнонаправленных тенденций», а поэтому «возможность изучения динамики семиотических структур становится реальностью» [194, с. 589].

«Игра между эволюцией и гомеостазисом» [194, с. 546], ведомая Ю. М. Лотманом, ведет к необходимой развязке, допускающей, при абсолютном противопоставлении этих понятий, возникновение логически противоестественного третьего понятия, — амбивалентности. Лотман вынужден признать, что рост внутренней амбивалентности соответствует моменту перехода системы в динамическое состояние, то есть в состояние, чреватое не просто скачком, но и взрывом внутри этой системы. [194, с. 552]. Фактически идея «взрыва», как стремление к моментальному и абсолютному снятию всех накопившихся проблем семиосферы, да и проблем всего человечества, — постоянно присутствует в контексте размышлений Ю. М. Лотмана. Если, например, в процессе становления активности человека взаимоотношение закономерного и случайного существенно изменилось, то именно с экстремальным поведением человека и следует связывать, по мнению Ю. М. Лотмана, все новые его возможности: «…случайные вспышки превращаются в поведение. Отбор закрепляет и включает в передаваемые следующим поколениям те из поступков, возникших во взрывной период, которые получают определенную мотивацию» [194, с. 651].

Вообще, полагает Лотман, «вначале человеческой культуры лежал грандиозный взрыв, быть может, катастрофической природы. Затем наступил этап закрепления того, что было завоевано в момент взрыва» [194, с. 651]. Но семиотическая ситуация, подразумевающая «взрывной переход от состояния Природы к состоянию Культуры» [194, с. 584], представляется Лотманом как циклично повторяющаяся, и, как и большинство динамических процессов в природе, подчиненная синусоидным колебаниям.

Не стоит вновь говорить подробно о том, что и в данном случае обобщения автора являются настолько же далекими от истины, насколько они оказались за пределами семиотики. Скорее всего, такие смелые обобщения Лотмана следует понимать иносказательно, начиная с понятия «большого взрыва». «Взрыв» в лотмановском переносном смысле, то есть в смысле метафорическом, может быть понимаем в качестве «скачка», то есть интенсивного качественного изменения в непрерывной эволюции человека. В этом широком смысле, «взрыв», конечно, был возможен, и неоднократно. Но «синусоидные колебания» взрывовспадов в эволюции человека даже в лотмановской игре понятий противоречат его же тезису о вечном круговороте изменений культуры.

Так, если в процессах эволюции шло постоянное перераспределение или «колебание» признаков сапиентации в составе различных, образуемых ими комплексов, то во всяком случае отнюдь не настолько деструктивное, чтобы эволюция действительно шла «взрывообразно», снова и снова начинаясь, что называется «с чистого листа». Другое дело, если допускается, что эта постоянная реструктуризация признаков на самом деле следовала действию закона нормального распределения. Этому всеобщему закону подчиняются изменения всех значительных случайных величин. С этих позиций процесс эволюции может быть представлен схемой движения «бегущей волны» кривой Гаусса по вектору параметра культуры. Ново всяком случае неприемлема модель синусоиды, наполовину представленная отрицательными значениями функций культуры.

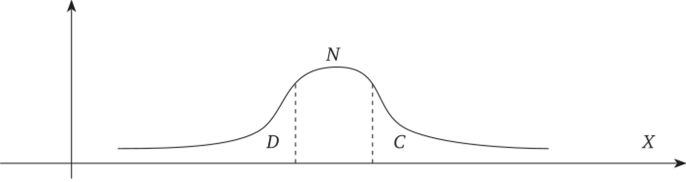

Отображая реальные процессы, кривые нормальных распределений, снимая и замещаясь одна другою, отнюдь не всегда имеют плавные полусферические формы. Лишь некоторые отдельные подъемы социальной, трудовой или познавательной активности возможно ассоциировать с оптимумами этой активности, или ее «нормами» («N»). Субнормальные («Д») и сверхнормальные («С») показатели активности антропоидов или, например, респондентов, могут быть ассоциированы с явлениями «спадов» и «взрывов» этой активности. С этими оговорками могут быть приняты и вводимые Ю. М. Лотманом представления о существовании периодов интенсивной аккумуляции или трансляции энергоинформационных текстов (см. рис. 1).

Оставляя за скобками критические замечания, следует отдать должное энциклопедическому характеру обобщений Ю. М. Лотмана по самым различным поводам. Многие из этих обобщений должны быть воспринимаемы как вполне конструктивные и профессионально компетентные: «…период может выглядеть как время упадка. Но с другой стороны, это период исключительно мощного насыщения. На перекрестке многочисленных, — древнейших и новейших, — культур, Италия впитывает разнообразные потоки текстов, в ее культурном пространстве сталкиваются тексты, образующие целое, кричащее от противоречий. И это неизбежно дает на следующем этапе совершенно неслыханную в истории мировой цивилизации культурную активность» [194, с. 271].

Точно также следует принять во внимание, что, например, ситуации билингвальности или, вообще, всевозможные противоречивые явления культуры на фоне не-культуры и хаоса, рассматриваемые в формах познавательной или социальной активности человека, — могут быть описаны в терминах перевода или, точнее, — трансфера.

(Не) прерывностью трансфера предопределяется (не) предсказуемость будущего культуры. Причем непредсказуемость в принципе допускает резкое качественное изменение, напоминающее взрыв: «В мир вторгаются непредсказуемые по своим последствиям события. События эти дают толчок широкому ряду дальнейших процессов. Момент взрыва… как бы выключен из времени, и от него идет путь к новому этапу постепенного движения, которое ознаменовано возвратом на ось времени. Однако взрыв порождает целую цепь других событий… В момент, когда тексты… внешнего языка оказываются втянутыми в пространство культуры, происходит взрыв… Возникает взрывное пространство-пучок непредсказуемых возможностей… Взрыв не образует синонимов, хотя внешний наблюдатель склоняется именно к тому, чтобы объединить различные траектории в синонимические пучки» [194, с. 57, 106, 118].

Рис. 7. Нормальное распределение активности респондентов.

Концепт взрывного описания событий культуры, как его представляет Ю. М. Лотман, имеет универсальное предназначение, отягощенное лишь одним обстоятельством: в конце концов оказывается, что любая диалоговая система культуры даже при наличии постоянно существующих асимметрий своей движущей силой имеет взрыв. Для Лотмана выход из этого логического туника состоит лишь в том, что, вероятно, культуре должна предшествовать культура, по крайней мере хотя бы одна. Так, например, письменная культура возникает в противоположении дописьменной, а символ, соответственно противостоит ритуалу и так далее.

Очевидно, что ни асимметрия сама по себе, ни идея взрыва, ни бесконечные ряды оппозиций сами по себе не могут быть противопоставлены роковой для семиотической модели культуры идеи циклического «движения». Суть проблемы заключается в поверхностном, схоластическом понимании Ю. М. Лотманом диалектического снятия, когда оно, как метод, принимает вырожденную форму логической операции тождества, в соответствии с которой понятия сходства и различия в принципе не предполагают эволюции различного рода общностей, снимающих одна другую.

Но такой конструктивный подход, выражающийся в диалектическом снятии простого перемещения информации ее трансфером, в снятии системы культуры как памяти, — системой культуры творческого, активного мышления [204], — такой подход органически неприемлем в пределах семиосферы Ю. М. Лотмана, при всем ее социогуманитарном значении в развитии мировой культуры XX века.