Грамматический уровень.

Метаморфозы музыкального текста

Вообще вербальному тексту (если, конечно, он есть в музыкальном произведении) принадлежит очень важная роль в процессе диахронных изменений семантики. В частности, уместно напомнить, что в определенные периоды развития искусства действовали этикетные нормы в восприятии семантики текста и ее музыкальном воплощении. Таковы, например, тексты арий оперы seria, предполагавших относительно стереотипные… Читать ещё >

Грамматический уровень. Метаморфозы музыкального текста (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Очевидно, что грамматические системы музыкального языка имеют открытый облик — они составляют лишь его предельно общие закономерности. Ладовая, метроритмическая, фактурная и синтаксическая организации присутствуют в музыке всегда. Но конкретное их воплощение может быть бесконечно вариативным. Эти системы описаны в исследованиях, поэтому здесь мы не будем подробно останавливаться на особенностях их строения. Отдельно необходимо рассмотреть следующие, существенные для дальнейших рассуждений вопросы: (1) так называемые межаспектные связи грамматических систем; (2) проявление их действия в плане соотношения временной и пространственной координат музыкального текста.

Межаспектные связи грамматических систем проявляются во взаимозависимости их действия[1]. Например, это определенная согласованность между функциональным планом гармонии и метроритмическими отношениями, или синтаксическим решением мелодии. Подобные согласования, как правило, имеют стереотипный характер, закрепляясь в сознании слушателя в качестве устойчивых моделей восприятия.

Действие межаспектных связей проявляет себя также в плане соотношения временной и пространственной координат текста.

В европейском музыкальном искусстве освоение линейной плоскости, развертывающейся во времени, и пространственных отношений, предполагающих симультанное восприятие ткани, имело взаимосвязанный характер. Как известно, закономерности организации линейной плоскости сложились раньше пространственных отношений — образованию гармонической вертикали как целостного комплекса предшествовал огромный путь становления многоголосия. Потребовалось осознание одновременного звучания тонов как единого конструктивного комплекса, имеющего определенную функциональную нагрузку в организации ладовых закономерностей. Еще более сложной оказалась дифференциация аккордов различного типа — эмансипация диссонирующих вертикалей могла состояться только при восприятии их диссонирующего качества в целостности, направленности тяготения.

Значительно дольше формировались возможности воздействия линейных отношений на пространственные. Активное вторжение мелодии в аккордовые комплексы, которое привело вначале к появлению аккордов с заменными тонами, а затем — нетерцовой структуры — произошло лишь в XIX веке. Для этого оказалось необходимым не только осознание тесных взаимосвязей между линейными и пространственными отношениями, но и автономности трансформированной вертикали (еще в XVIII веке аккорды с заменными тонами преимущественно имели результативный характер).

Развитие гармонии мажоро-минора могло произойти только при параллельном становлении двух процессов — формировании самостоятельной вертикали, воплощающей определенное функциональное качество в своей целостности, и четкой иерархичности проявлений функциональности (центростремительное начало [D] —> центр [Т] —" центробежное начало [S]). Таким образом, оба эти процесса воплощают интеграцию временных и пространственных отношений. Аккорд как носитель функции должен восприниматься именно как пространственная категория, само же действие функций происходит лишь во временной плоскости.

Утверждение равномерной темперации было связано не только со становлением тонального развития как определяющего фактора драматургии, но и с окончательным становлением мажоро-минорной ладовой системы, для которой была принципиальна акустическая эквивалентность трезвучий при их функциональной неравнозначности (в монодических системах подобной проблемы нет вообще, так как в них действуют функциональные отношения совершенно иной природы). Более того, формирование функциональных отношений в системе, устойчивое восприятие их неравнозначности возможно при структурном подобии самих элементов с точки зрения их внутренней организации.

С другой стороны, «зрелость» мажоро-минорной ладовой системы наступила только тогда, когда один из ее истоков — мелодические тяготения — оказалось реальным подвергать переосмыслению под воздействием логики функциональных отношений вертикалей (то есть, например, III ступень стала восприниматься не только как устойчивая, но и как неустойчивая, тяготеющая в IV — в последовательности I-V2/ IV-IV6)i.

'к'к'к

Превращение звукового материала с помощью грамматических систем в интонационно осмысленное высказывание происходит благодаря нормам, существующим в сознании композитора. Их представляют действующие в любом языке две оси, согласующие его исходные элементы с точки зрения выбора (парадигматика) и сочетания (синтагматика)[2][3]. Ось парадигматики — все варианты элементов одного класса (например, все возможные версии тонического трезвучия). Синтагматика определяет особенности соподчинения элементов между собой (в классической гармонии D в большинстве случаев идет в Т, после D обычно не допускается S, и т. д.). Таким образом, если грамматические системы представляют собой общие, фундаментальные принципы организации текста, то нормы — конкретную регламентацию их действия (см. схему на с. 30).

Учитывая многомерность фактуры музыкального текста, нормы выбора и сочетания распространяются как на горизонтальный план развертывания текста, так и на его вертикальную плоскость. В плане звуковысотной организации музыки гармонического склада они будут затрагивать возможные варианты и строения вертикали, и линейного соединения аккордов.

Кроме того, следует говорить о зависимости действия синтагматических и парадигматических отношений от временной и пространственной координат текста (в классицистской гармонии кадансовые зоны, выполняя замыкающую функцию, имеют строго фиксированное аккордовое решение; помещение кадансового оборота в начало построения приводит к эффекту резкого нарушения инерции восприятия — см. начало «Ave Maria» Ф. Шуберта).

Важная характеристика парадигматической оси — ее объем — количество элементов, среди которых осуществляется выбор. Например, это число ступеней в звукоряде, используемых ритмических единиц, тембров, и т. д. Отсутствие самой возможности выбора в отношении какого-либо параметра звучания (парадигматическая ось состоит только из одного элемента) приводит к минимизации синтагматических отношений. Такая ситуация возникает, например, если в сочинении использован только один тембр, или только одна ритмическая единица. В результате появляется необходимость значительной активизации парадигматических отношений у всех остальных параметров.

Объемы парадигматических осей различных грамматических систем допускают взаимную компенсацию. Например, однообразие фактурного решения может быть скомпенсировано за счет разнообразия звуковысотной и (или) ритмической организации (или наоборот). При этом разные грамматические системы зависят от объема их парадигматических осей в неодинаковой степени. Минимизация объема в отношении звуковысотного и временного параметров ощутимо сказывается на степени разнообразия ладовой и метроритмической организации. В отношении же фактурной организации, тембрового решения подобная зависимость имеет менее выраженный характер.

зо Противоположная ситуация — избыточный характер парадигматической оси приводит к усложнению возможных синтагматических отношений. В этом случае они обретают множественный и вариативный характер. Это происходит в ладовых системах, в которых звукоряды обладают значительной избыточностью (например — сочинения, основанные на додекафонной технике, или использовании звукорядов, расширяющих двенадцатитоновость за счет микрохроматики).

Таким образом, парадигматическая и синтагматическая оси находятся в тесной зависимости друг от друга. Чем больше исходных единиц имеет парадигматическая ось, тем больше версий синтагматической сочетаемости возникает (и наоборот). В то же время, рост ее избыточности может привести к превышению объективных возможностей восприятия и памяти, которые будут не в состоянии адекватно оценить все многообразие возникающих отношений, а также дифференцировать их по степени значимости.

Чем больше разнообразия допускает парадигматическая ось, тем, как правило, меньше возможностей возникает для качественной дифференциации ее элементов. Использование микротоновости требует определенных жертв: увеличение потенциальных звуковысотных градаций должно ограничивать, уменьшать число базовых различимых элементов. Поэтому главная проблема микротоновой музыки заключается не в сложности слуховой дифференциации микротоновых интервалов, а в объективных возможностях ладовой памяти. Чем тоньше звуковысотные градации между элементами звукоряда, тем больше вариантов для субординации между ними возникает. Судя по всему, существует определенный количественный порог оптимальной запоминаемости этих отношений, после которого они не дифференцируются.

Характер действия парадигматических и синтагматических отношений обусловлен, во-первых, личностным сознанием автора, во-вторых — историко-культурным контекстом. Благодаря тезаурусу уже имеющийся слуховой опыт композитора/слушателя формирует в сознании модели восприятия, организующие его в определенном ракурсе. Степень их инертности может быть различной, и в первую очередь она зависит от личностных особенностей сознания.

Одновременно, она зависит и от «общепринятых» в ту или иную эпоху установок. Так, в XVIII веке начало крупного сочинения предполагало тонально-ладовую определенность, поэтому открывающий Первую симфонию Л. Бетховена V7/IV представлялся дерзким отступлением от привычных норм (как и в увертюре к балету «Творения Прометея»)'. В XIX веке постепенная трансформация мажорно-минорной ладовой системы узаконила это «отступление», и оно перестало шокировать своей экстравагантностью (см. начало увертюры к «Фенелле» Д. Обера,[4]

открывающееся уменьшенным септаккордом, вступление ко второй картине «Евгения Онегина» П. Чайковского и начало первой части его Третьей симфонии, и т. д.).

Одна из существенных закономерностей в историческом развитии грамматических систем музыкального языка заключается в постепенной актуализации принципов, ранее имевших маргинальный характер. Наглядный пример — эволюция ладовой системы в постклассический период. Как известно, произошедшая в XIX веке трансформация мажорно-минорной ладовой системы была связана с отказом от централизующей роли тоники, «размыванием» функциональных отношений и усилением фонического начала.

Все это было обусловлено тремя основными процессами: альтерационные изменения, явления эллиптической природы, наконец — расширенный мажоро-минор. Эти процессы существовали и раньше, но в ограниченных пределах, то есть имели относительно замкнутую область конкретных воплощений и контекстуально обусловленную сферу действия. Например, альтерация была преимущественно связана с зоной кадансов и предполагала использование субдоминант на IV повышенной или VI ступени[5]. Расширенный мажоро-минор обычно ограничивался трезвучием VI низкой ступени в мажоре, звучавшим в прерванном кадансе.

В XIX веке поиск новых возможностей ладовой организации значительно расширил область действия всех трех процессов. В результате альтерация и эллиптические явления привели к трансформации трехфункциональной системы классической гармонии, резкому снижению централизующего значения тоники. Вместе с расширенным мажоро-минором они же способствовали актуализации именно фонического качества как самой вертикали (благодаря альтерации на первый план вышли структуры, раньше избегавшиеся — целотонные, и т. д.), так и характера соотношения аккордовых комплексов (оно стало диктоваться не степенью тяготения, а характером красочности их сопоставления).

Специфическая черта именно музыкального языка заключается в том, что и парадигматическая и синтагматическая оси могут иметь в нем предельно открытый, вариативный характер. В первую очередь это обусловлено тем, что музыкальный язык выступает только в художественной функции. Нормы его использования детерминируются в первую очередь не социальными условиями, а конкретной формой художественной практики. Сами по себе социальные условия могут оказывать на него воздействие, но оно неизбежно имеет опосредованный характер.

Вербальный язык в художественной функции в любом случае опосредован своим исходным материалом — языком в его обыденном качестве. Он, в свою очередь, неизбежно обусловлен окружающей действительностью — вещественный мир, нематериальные явления подвергаются в нем понятийному осмыслению. Одновременно нормы действия вербального языка как социального явления неизбежно определяют относительно ограниченный характер парадигматической и синтагматической осей. В музыкальном языке подобные ограничения отсутствуют, как отсутствует и явная связь с явлениями вещественного мира.

Подобные свойства музыкального языка, в частности, объясняют возможность его формирования отдельно взятым композитором. При этом факт понимания или непонимания аудиторией иногда оказывается для автора вообще безразличным. Это же обстоятельство обосновывает и потенциальную бесконечность разнообразия музыкального языка, его крайней индивидуализации. Если вербальный язык не подлежит радикальной трансформации одним человеком, то музыкальный язык ей подвергается достаточно часто. Правила орфоэпии неизбежны для вербального языка в его «бытовой» коммуникативной функции, обязательны для общего соблюдения. В музыкальном языке они подчас вовсе отсутствуют. Открытие в области гармонии, метроритма, фактурной организации, сделанное одним композитором, может иметь необычайно широкий резонанс — вплоть до радикальных трансформаций в существующей языковой практике.

Более того, музыкальный язык (и это также отличает его от вербального) имеет становящийся, обновляемый в самом процессе своего рождения и жизни характер. Композитор может формировать единицы выбора и логику их синтагматической связи непосредственно в акте творчества (как это происходило, например, с ладовой системой в XX веке)[6].

Конечно, история знает ситуации, когда и в музыкальном искусстве существовали своего рода «общепринятые языковые нормы». Однако они появлялись лишь в контексте устойчивой традиции, санкционировавшей этикетно-канонический тип поведения автора. Композитор следовал существующим языковым нормам потому, что «так принято», активное нарушение этих норм могло быть воспринято как эстетически недопустимое (например, в эпохи Средневековья и классицизма).

Существование музыкального языка только в художественной функции объясняет другую важную закономерность в его организации, а именно, возведение в ранг художественно значимого любого элемента, «нарушающего» систему норм. Точнее, следует говорить не о нарушении норм, а об их кардинальной перестройке. При этом композитор отказывается как от «правил», санкционированных традиций, в контексте которых он существует, так и от своих собственных языковых норм. Как известно, вообще организация любого художественного текста связана с симультанным действием противоположных принципов — следование определенным схемам, программирующим восприятие в заданном ракурсе, и отказ от них, преодоление инерционности восприятия. Любой момент нарушения инерции обладает мощными смыслопорождающими возможностями, одновременно активизируя восприятие. В исторической же перспективе соотношение этих принципов имеет мобильный характер, постоянно меняясь в плане преобладания одного над другим и редко находясь в равновесии[7].

Показательна изменчивость слушательского восприятия в разные исторические эпохи, точнее говоря — в контексте разных стилевых ориентиров. Известный пример из трио парок второго акта «Ипполита и Арисии» Ж. Рамо, содержащий цепь модуляций (пример 1), при жизни композитора воспринимался как неисполнимый, в более позднее время он зоне перестал выглядеть как шокирующее своей новизной средство.

Пример 1. Ж. Рамо, «Ипполит и Арисия», второй акт В некоторые эпохи установка на подобные «нарушения норм» может быть крайне низкой, а в некоторые — наоборот, высокой. В последнем случае синтагматические и парадигматические отношения обретают предельно вариативный характер, приводя к потере устойчивых ориентиров в восприятии. В результате и ощущение художественной новизны текста иногда оказывается невозможным — по причине отсутствия «точки отсчета» для осознания степени его «нетрадиционности».

В соответствии с вышесказанным общий механизм восприятия стереотипности/нестереотипности решения основан на принципе следования/нарушения в произведении инерции модели восприятия, сложившейся в коллективной памяти[8]. Она формируется, во-первых, благодаря многократному использованию (можно сказать, тиражированию) подобного решения в типизированном виде, приводящему к высокой степени его предсказуемости. Во-вторых, ее действие обусловлено объективными свойствами самого решения. Правомерно говорить о следующей закономерности: чем меньше синтагматических и парадигматических вариантов допускает данный элемент, тем более он будет склонен к стереотипизации. То есть, она может возникнуть, если гармонический оборот, мелодическая или фактурная формула существует в ограниченном числе конкретных версий, и ее положение в контексте целого также четко фиксировано.

Кроме того, чем больше параметров текста охватывают подобные ограничения, тем больше шансов у элемента обрести статус стереотипа. Так, в классицистской гармонии каданс (как и ряд других оборотов) имеет определенную функциональную организацию и последовательность аккордов, нередко связанную с четко предписанными метроритмическими позициями. Но в зависимости от конкретного мелодического и фактурного решения они могут обретать разнообразное воплощение. Если же для оборота и оно будет жестко предопределено, он тут же с большой вероятностью превратится в клише.

При этом в разные исторические эпохи изменчива не только вышеописанная модель восприятия, но и представление о том, актуальна ли вообще ориентация на соблюдение определенных норм, или нет. В результате и восприятие нестандартности решения неизбежно оказывается подвижным и изменчивым.

Как уже было сказано, законы мажоро-минорной ладовой системы диктовали определенные «нормы» интерпретации гармонической логики в соотношении с композиционной структурой сочинения XVIII века. В соответствии с ними ее начало и конец предполагают максимальную степень устойчивости и завершенности (либо I ступень, либо тоническое трезвучие). В результате редкие примеры использования остродиссонирующей гармонии в начале композиции неизбежно воспринимались как экстравагантные, выпадающие из привычной системы ожиданий. Не случайно они применялись в определенном художественном контексте — жанровом (неустойчивое начало фантазии c-moll В. Моцарта), сюжетном (первая сцена третьего акта «Празднеств на Пафосе» Ж. Мондонвилля, в которой фурия Тизифона преследует Психею).

Стереотипные средства именно в силу своей «отработанности» в художественной практике, с одной стороны, вызывают у аудитории относительно устойчивый обобщенный спектр ассоциаций, имеющих четко направленный характер. В особенной степени это касается «лексических» стереотипов — мелодических, фактурных, ритмических формул1. С другой — они могут быть конкретизированы, допускают индивидуализацию в прочтении. Она происходит за счет новых контекстуальных отношений, в которые вступают эти средства, и/или счет их внутренней детализации[9][10]. Здесь есть следующая закономерность: чем более предсказуемый характер имеет решение стереотипного средства, тем более обобщенный интонационный облик оно предполагает, допуская вариативность в конкретизации.

При этом следует разграничивать, во-первых, элементы, имеющие относительно фиксированное, константное значение — в этом случае контекст обычно и выполняет функцию конкретизации его семантики (рассмотренные выше примеры). Во-вторых — стереотипные элементы, не имеющие изначально подобных значений — оно рождается только в определенном контексте. Например, фигура группетто становится одним из знаков «янычарского» стиля в характерных фактурных, метроритмических и гармонических условиях (см., увертюру оперы «Меккские пилигримы» и хор скифов из первого акта «Ифигении в Тавриде» К. Глюка), вне него она имеет семантически нейтральный характер (начало сонатины для фортепиано ор. 36 № 6 М. Клементи)[11].

Степень жесткости парадигматических и синтагматических отношений варьируется в крайне широких пределах — от максимальной детерминированности до полной свободы. Например, в полифонии строгого стиля она подчинена системе правил, четко регламентирующей как возможность выбора звукоэлементов, так и характер их сочетаемости. Крайне жесткий, изначально запрограммированный характер парадигматических и синтагматических отношений наблюдается в композициях, основанных на тотальном сериализме.

В импровизационных жанрах эти отношения, напротив, изменчивы, допускают значительную степень свободы. В авангардистских композициях норм может не быть вовсе — художественно значимым оказывается именно отсутствие сдерживающих ограничений. В результате и сама структура текста обретает открытый, разомкнутый облик. Полное (или почти полное) отсутствие синтагматической и парадигматической определенности проявляется в алеаторических композициях, по самой своей природе допускающих открытый характер выбора и сочетания звукоэлементов — он может распространяться фактически на все уровни структуры текста. Своего рода внешняя минимизация синтагматических связей (в отношении всех грамматических систем) происходит в пуантилистических композициях, актуализирующих отдельные звукоэлементы, почти полностью изолированные друг от друга.

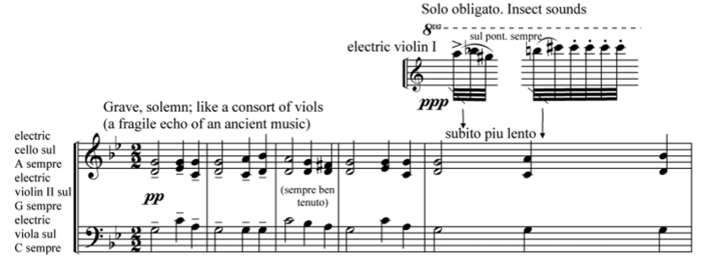

Другая характерная черта, отличительная именно для музыкального языка, заключается в возможности актуализации элементов лишь части парадигматических рядов (вплоть до одного). Подобная ситуация возникает в случаях, когда автор использует не все грамматические системы, а лишь несколько, или вовсе одну. Например, это сочинения, основанные преимущественно на метроритмической организации (композиции для ударных инструментов), или использовании только темброфактурных средств при минимизации роли метроритмического и звуковысотного параметров (сонорная музыка). Конечно, подобные опыты чаще носят экспериментальный характер — например, почти полное «отключение» изменчивости звуковысотного параметра в темброфактурных вариациях — пьеса А. Шенберга Farben из ор. 161 (пример 2), «Quattro pezzi su ипа nota sola» Дж. Шел си, Скерцо на ноте «до» из Двадцатой симфонии С. Слонимского, Вариации на один аккорд А. Шнитке[12][13].

Очевидно, что степень жесткости системы норм также исторически обусловлена. Например, до XIX века аккорд обычно предполагал терцовое строение, при этом его структура ограничивалась мажорным/минорным трезвучием, а также малыми и уменьшенным септаккордами. Все остальные варианты преимущественно имели характер исключений из правил, и их появление воспринималось слухом как особое событие.

В XIX веке происходит трансформация структуры вертикали — с одной стороны, усиливается роль «необычных» аккордов — целотонных, увеличенных, с другой — постепенно легализуются аккорды с большим количеством терций (нонаккорды и ундецимаккорды). Наконец, меняется терцовое строение аккорда — за счет активного воздействия мелодии на гармонию (аккорды с заменными тонами).

Таким образом, ощущение новизны текста зависит как от соотношения его с традицией данного исторического периода, так от конкретных установок композитора/слушателя. При этом синтагматические и парадигматические отношения, действующие в сознании композитора, могут не совпадать с «языковыми нормами» эпохи1. Тем более они могут не совпадать с аналогичными отношениями в сознании слушателя[14][15]. Это обстоятельство предопределяет как вариативность в восприятии текста, открытость и подвижность интерпретации, так и его историческую изменчивость.

В результате оказывается возможной парадоксальная ситуация, когда для композитора становятся значимыми не конститутивные признаки музыкального текста, а их зеркальная противоположность. Очевидные критерии текста — его завершенность, связность строения, единство структурного и смыслового аспектов — в художественном творчестве подчас актуализируются в виде их отрицания.

Например, в экстремальных вариантах алеаторических композиций топологические и временные границы текста разомкнуты или вовсе отсутствуют, а его связность сведена к нулю. Авангардистские сочинения нередко строятся по принципу резкого расслоения структурной и смысловой плоскостей, существующих отдельно и даже лишенных взаимных диалогических отношений (вплоть до исчезновения и структуры, и смысла — в пьесе Дж. Кейджа 4'33″). Судя по всему, в этом заключается одна из закономерностей художественного творчества в целом — возможность полной инверсии типологических закономерностей организации текста, когда они репрезентируются с «противоположным знаком». Точнее говоря, значимым оказывается их отсутствие, осознаваемое композитором как эстетически самодостаточный факт.

Известный русский литературовед Б. Ларин, обращаясь к теории художественной речи, отметил: «для поэтов способность забвения, преодоления традиции не менее важна, чем высокая культурность»[16].

В известной степени это относится к любому творчеству. Конечно, в зависимости от конкретной эпохи, или личностных установок автора следование традиции и ее преодоление могут находиться в разных соотношениях. Судя по всему, описанное выше явление представляет крайний предел отказа от традиции, ее полное отрицание.

Пример 2. А. Шенберг. Пять пьес для оркестра ор. 16, № 3 — Farben.

Интонационный уровень — семантика музыкального текста Интонационный уровень образуют две плоскости:

- • композиционная организация текста, а также его

- • интонационно-тематическое решение.

Композиционная организация текста — это его строение с точки зрения структурирования во временной плоскости развертывания: членение разделов (на разных иерархических уровнях — от общего профиля формы, ее архитектоники — до минимальных завершенных композиционных единиц), их соотношение в плане масштаба, качества (тождество/контраст), функционального соподчинения. Очевидно, что композиция текста находится в тесной зависимости от интонационнотематического решения, но сама по себе представляет уровень, лежащий вне пределов музыкального языка.

Интонационно-тематическая плоскость текста детерминирована актуальным соподчинением элементов фонетического уровня грамматическими системами и образует конкретное, осмысленно-звучащее его воплощение.

Интонационный уровень в целом связан с формированием семантики текста. Она имеет несколько различных по природе измерений. В первую очередь, это.

- 1) аконвенциональная и

- 2) конвенциональная семантика[17].

Первая — семантический план, обусловленный имманентными свойствами музыкального искусства. Это аконвенциональная семантика, непереводимая на другие языки. Она носит подчеркнуто внепонятийный и континуальный характер, индивидуальна для каждого конкретного произведения и неотделима от его звучащего интонационного решения.

Рассматривая особенности аконвенциональной семантики, следует сказать о специфике ее восприятия и интерпретации. Известно, что музыкальное искусство особенно часто представляется максимально «понятным», не знающим национальных ограничений и потому не требующим перевода. Между тем, это одна из распространенных иллюзий. Во-первых, в отношении произведений искусства возможны разные уровни понимания, во многом диктуемые и степенью компетентности восприятия, и индивидуально-личностным опытом. Человек, не имеющий определенного интонационного тезауруса, будет просто не в состоянии понять музыкальный текст — подобно тому, как человеку, не владеющему иностранным языком, написанный на нем текст будет представляться бессмысленным набором символов или звуков.

Во-вторых, «понимание» художественного языка и нехудожественного принципиально различно в своей природе, и в данном аспекте они вряд ли сопоставимы. Если, например, вербальный язык в его бытовой функции, как правило, тяготеет к однозначности и сугубо информативной направленности, то художественная функция актуализирует те свойства языка, которые для обыденного его использования необязательны и даже нежелательны. Они могут иметь многоплановый характер проявления, допуская чтение не только в линейной плоскости развертывания времени, но и в «глубину».

Музыкальное искусство, не имея подобной формы «обыденного», нехудожественного существования, тем более не может обладать подобными качествами «понятийной однозначности». Восприятие его смысла предопределено интонационным опытом слушателя, хранящимся в его памяти и образующим источник для понимания произведения. Оно рождается в гибком сочетании осознания индивидуализированного, уникального для данного текста и типичного, внеиндивидуального решения его элементов. Это решение касается как самого звукового воплощения элементов, так и взаимосвязей между ними. Поэтому аконвенциональная семантика допускает индивидуальное восприятие слушателем и, одновременно, имеет исторически мобильный облик.

Сам по себе он детерминируется всеми компонентами музыкального текста — от его «фундамента», обусловленного свойствами звукового материала — до конкретного интонационного воплощения. По этой причине даже формульные мелодические обороты, имеющие статус «общезначимых» конструктивных элементов, в зависимости от фактурных, динамических, артикуляционных средств могут обретать абсолютно различное смысловое звучание.

Таким образом, аконвенциональная семантика неизбежно обладает свойствами контекстуальности и целостности. Она зависит от всех параметров музыкального текста в их взаимосвязи и воплощается не в его отдельных дискретных единицах, а в целостной структуре. При этом музыкальный язык фактически оказывается тем механизмом, который служит посредником между имеющимся у автора/слушателя слуховым опытом и текстом, превращает благодаря этому опыту исходный звуковой материал в структурно-смысловое целое. Бесконечное разнообразие уже существующих интонационных форм, хранящихся в памяти, именно благодаря музыкальному языку наделяется новым содержанием, воплощающимся в звуковом материале.

Например, начало Сонаты А. Берга для фортепиано op. 1 построено на столкновении двух типов интонационного движения — в основе первого лежит пунктирная ритмика, второго — малосекундовое нисходящее движение (пример 3). Однако уже в самом начале «фанфарная» пунктирная интонация деформируется (ч. 4 + тритон), переходя в остро диссонирующую вертикаль. В следующем такте малосекундовые интонации оказываются вписанными в мелодические линии голосов — они образуют аккорды, организованные в тонально неопределенную эллиптическую последовательность. Сами по себе почти все аккорды, имея резко звучащую структуру, сохраняют терцовое строение, иногда деформируемое вторгающейся мелодической фигурацией. В следующем такте малосекундовая интонация проникает в пунктирный ритм, создавая экспрессивное движение gis-g-fis (в верхнем голосе эта интонация звучит в увеличении). Только на границе со следующим тактом возникает ощущение тональной и функциональной ясности (последовательность D-Т в h-moll).

Пример 3. А. Берг. Соната для фортепиано op. 1.

В результате и характерные приемы гармонической логики романтизма, и типовые по природе интонационные формулы переосмысляются. Взаимопроникновение обоих типов интонационного движения, имеющих принципиально различную природу, многомерность и предельная информационная насыщенность ткани (обратим внимание на то, что «упрощение» ладотональной организации, становящейся более определенной, компенсируется параллельным усложнением организации фактурной[18]) приводят к тому, что субъективно-личностный, также романтический по происхождению тип высказывания переключается в сторону интимно-замкнутого состояния. Эмоциональная открытость модулирует в сторону смысловой многозначности.

Конвенциональная семантика возникает при фиксации внетекстовых связей данного текста и, как правило, образуется при взаимодействии музыки с другими искусствами, в первую очередь — вербальной природы. В этом случае она носит понятийный характер, приближаясь по механизму образования и принципу функционирования к значащим единицам вербального языка. Конвенциональная семантика существует в столь различных, на первый взгляд, явлениях, как оперные лейтмотивы, риторические обороты барокко, программная музыка фабульного типа1. Если аконвенциональная семантика опосредована музыкальным языком, то конвенциональная — возникает только на уровне текста как завершенной и оформленной целостности. Языковая система не принимает непосредственного участия в ее образовании.

В то же время, ее организующие закономерности могут оказывать ощутимое внутреннее воздействие на формирование конвенциональной семантики. Объективные свойства фонетического уровня влияют на восприятие семантики тональностей. Особенности акустических строев воплощают относительную модальность звуковысотных отношений[19][20]. Кроме того, тембровая окраска звука создает объективные предпосылки для формирования определенного ассоциативного спектра в сознании. Грамматический уровень также образует предпосылки для формирования конвенциональной семантики на уровне интонационной плоскости текста (разные виды ладовой или метроритмической организации вызывают различные же семантические внемузыкальные ассоциации).

Конвенциональная семантика связана с диалогическими процессами между музыкой и другими смысловыми сферами — внетекстовые связи произведения, в обычных условиях вариативные и многообразные, упорядочиваются, лишаются произвольности. Образование конвенциональной семантики всегда носит осознанный характер, служит решению определенных художественных задач. В результате ее формирования текст неизбежно обретает многослойное строение, усложняющееся за счет появления новых смысловых планов. Они связаны с разными структурными уровнями текста — его композицией в целом или отдельными разделами формы, тематизм (включающей как его организацию, так и процесс развертывания, тематические соотношения).

Конвенциональная семантика имеет довольно разнообразные формы воплощения. Ее можно разделить с точки зрения:

- (1) степени континуальности/дискретности организации. Например, программная музыка нередко оказывается связанной с внемузыкальным смысловым планом без дискретизации музыкального текста, воплощая его содержание всей своей тканью. Использование лейтмотивов в опере, напротив, связано с дискретизацией, образованием в тексте отдельных значащих единиц;

- (2) природы внетекстового ряда, имеющего немузыкальное или музыкальное происхождение (в музыкальных цитатах).

Здесь мы подробнее рассмотрим варианты существования конвенциональной семантики, образующие:

- 1) непосредственно воспринимаемый, «поверхностный» и

- 2) скрытый, «глубинный» уровень.

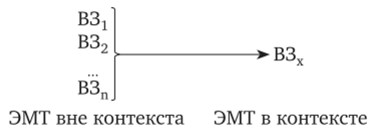

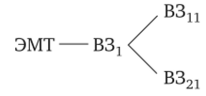

В самом общем плане различие заключается в характере связи между элементом музыкального текста (ЭМТ)[21] и внетекстовым значением (ВЗ). На «поверхностном» уровне конвенциональной семантики элемент музыкального текста непосредственно связан с внетекстовым значением:

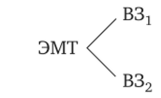

Это значение может иметь единичный и конкретный облик (например, лейтмотив символизирует только данный «объект» — героя, эмоциональное состояние, и т. д.). Но возможна и другая ситуация: композитор обращается к уже «готовому» элементу (то есть, использованному ранее другими композиторами), изначально имеющему несколько внетекстовых значений, или одно значение с множеством коннотаций, дополнительных семантических оттенков. В контексте данного произведения они подвергаются уточнению, и семантический спектр сужается:

Оборот catabasis сам по себе обозначает нисхождение, преисподнюю, смерть и т. д., но в конкретном произведении, как правило, выражает только одно значение. Впрочем, иногда в контексте сохраняются все (или почти все) значения исходного элемента. В этом случае он обретает многозначность:

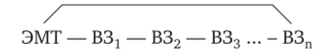

На глубинном уровне действует цепочка опосредованных связей элемента музыкального текста и нескольких внетекстовых значений:

В результате конечное значение обретает скрытый облик, нуждается в расшифровке для адекватного понимания его смысла. В «Черных ангелах» Дж. Крама звучит тема медленной части квартета Ф. Шуберта «Девушка и смерть» (шестая часть — «Павана» — пример 4). В этом случае в качестве ВЗ, будет выступать сам материал цитаты. В свою очередь, в квартете Шуберт использовал тему одноименной песни (она представляет В32), связанной с определенным поэтическим текстом и его семантикой (В33). Она и является здесь «конечной точкой» семантической цепи, акцентирующей художественный замысел произведения, связанного с образами смерти.

Аналогичный пример — использование И. Стравинским в начале балета «Поцелуй феи» видоизмененной темы «Колыбельной песни в бурю» П. Чайковского (пример 5). Ссылка на него — это явное внетекстовое значение (ВЗ,), поэтический текст самой «Колыбельной» — скрытое (В32), расшифровывающее содержание Пролога балета.

Как видно, глубинный уровень конвенциональной семантики неизбежно возникает в цитатах и заимствованиях, связанных с вербальным текстом (цитаты из вокальной, программной музыки) — если при этом сам текст в цитате не звучит.

В том случае, когда элемент музыкального текста соотнесен одновременно с несколькими внетекстовыми значениями, одно из них также может иметь скрытый характер:

Лейтмотив Грааля из «Парсифаля» Р. Вагнера (пример 6) с одной стороны является лейтмотивом (явное значение — ВЗ,), с другой — цитатой Dresdner Amen И. Наумана (второе явное значение — В32 — пример 7). Семантика литургического текста, с которым связана эта цитата, и самого сакрального смысла первоисточника в этом случае представляет скрытое значение (В321).

Пример 4. Дж. Крам. «Черные ангелы», «Павана».

Пример 5. И. Стравинский. «Поцелуй феи», начало.

Очевидно, что глубинный уровень также может обретать многозначный облик:

Например, звучание «Patige lingua gloriosi» в «Ночном шествии» Ф. Листа (в «Двух эпизодах из „Фауста“ Ленау» — пример 8) ссылается на материал конкретного хорала (ВЗ, — пример 9). Он, в свою очередь, образует ссылку как на музыкальную литургическую традицию (ВЗП), так и на определенный текст (B32i)[22] — Как будет показано выше, подобной многозначностью также обладают музыкальные цитаты, если они одновременно репрезентируют и конкретное произведение, и стиль эпохи.

Пример 6. Р. Вагнер. «Парсифаль», лейтмотив Грааля.

Пример 7. Й. Науман. «Дрезденский Аминь».

Пример 8. Ф. Лист. «Два эпизода из „Фауста“ Ленау», «Ночное шествие».

Пример 9. Гимн «Pange lingua gloriosi».

Внетекстовые значения иногда пересекаются между собой, дополняя друг друга (именно этот эффект возникает в приведенном примере с лейтмотивом Грааля). В то же время, возможна ситуация, когда композитор сам формирует новое значение элемента текста — либо дополняющее уже существующие, либо даже вступающее с ними в конфликтные отношения. Чаще всего это происходит благодаря контексту самого произведения — тема «Карманьолы» в хоре из «Пляски мертвецов» А. Онеггера обретает гротескно-зловещий смысл и за счет решения данного номера[23], и за счет звучащего поэтического текста (пример 21). Тема «Пляски смерти» К. Сен-Санса в «Ископаемых» из его же «Карнавала животных» благодаря пародийному контексту и всего цикла, и данного номера также лишается исходного значения, становясь обобщенным символом цитируемого сочинения (пример 10).

Наконец, возможна ситуация «маскировки» конвенциональной семантики, когда она обретает неявный, скрытый облик. Цитирование или заимствование материала вокальной музыки без звучащего текста (например, использование григорианского хорала в инструментальной версии) фактически всегда будет приводить к снижению отчетливости восприятия внемузыкальной семантики. Интонационная трансформация этого материала приведет к сходному эффекту за счет неизбежного смещения смысловых акцентов.

Пример 10. К. Сен-Санс. «Карнавал животных», «Ископаемые».

Конвенциональная семантика образует зоны различной смысловой плотности музыкального текста — прежде всего в линейной перспективе. Она будет низкой при единичном использовании семантизированных элементов, высокой — если текст насыщен ими (при активном использовании лейтмотивной организации, цитат, например). Благодаря глубинному уровню смысловая плотность[24] варьируется и в пространственной перспективе текста, элементы которого могут обретать семантическую многомерность, объемность (вплоть до превращения в зашифрованный уровень смыслов — в культуре эпохи барокко, например).

* * *.

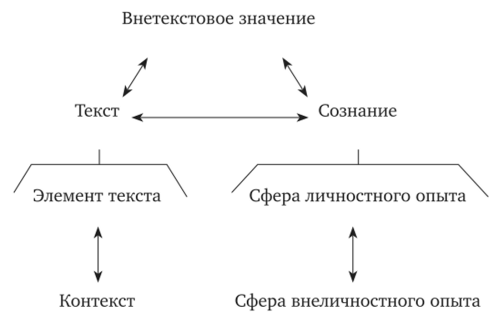

Таким образом, формирование конвенциональной семантики — всегда двусторонний процесс, в котором происходит пересечение смысловой сферы, существующей в самом тексте как сформированной композитором данности, и тезауруса воспринимающего сознания:

Отдельно следует остановиться на вопросе исторической изменчивости музыкальной семантики. Его решение предполагает следующие задачи:

- 1) разграничение самих типов диахронных трансформаций;

- 2) определение факторов, обуславливающих процесс этих изменений.

Сам процесс изменений семантики может иметь разные варианты — сохранение устойчивых общих очертаний, полное или частичное исчезновение из слушательской памяти (его противоположность — реконструкция семантики первоисточника), более или менее ярко выраженная трансформация, наконец — радикальная смена.

Так, достаточно устойчивой оказалась семантика ряда композиционных структур. Хорошо известно, что форма вариаций basso ostinato вплоть до современной эпохи часто связывалась с трагическими и скорбными образами, раскрывавшимися как в синтетических жанрах, так и в сфере «чистой» музыки.

Семантика тембра, будучи изменчивой в различные исторические периоды, сохраняла и свой константный облик. Например, тембр флейты в операх XVIII века нередко связывался с образами потустороннего мира. Это известное соло флейты из «Орфея и Эвридики» К. Глюка, еще раньше — ария Арисии из пятого акта «Ипполита и Арисии» Ж. Рамо. Звучание флейты в соответствующем сюжетном контексте воплощало видения нематериального, бестелесного, существующего в ином измерении бытия. Конечно, подобная семантика была связана с этим инструментом не всегда. Но характерно, что и в XIX веке к нему композиторы иногда обращались, стремясь передать переход героя/ героини в иное состояние — достаточно вспомнить сцену сумасшествия из «Лючии де Ламмермур» Г. Доницетти.

Сходный пример — использование тембра духовых в сценах видений потустороннего мира, или контакта с ними героя/героини. Таковы сцены из опер XVII—XVIII вв.еков, в их числе — сцены заклинания духов в сюжетах про Армиду, Медею и т. д. Подобная семантика сохраняла свои устойчивые очертания длительное время — «Пещера Трофонио» А. Сальери, «Армида» К. Глюка, «Армида и Ринальдо» Дж. Сарти.

В некоторых ситуациях можно говорить о следующей закономерности: компоненты музыкального языка сохраняют определенное время те значения, которые изначально связаны с их внемузыкальным функционированием, а затем обретают имманентно музыкальное содержание (не отрицающее, впрочем, исходное). Валторна, связанная с семантикой образов охоты, или труба, имеющая устойчивые ассоциации с военной тематикой, в оперных произведениях длительное время использовались в соответствующем контексте1, а в дальнейшем постепенно обрели новые семантические сферы, подчас довольно далекие от первоистоков. То же самое касается тембра тромбонов, длительное время существовавших в литургической музыке, применение же их в опере обычно мотивировалось строго определенными сюжетными ситуациями (первый акт «Альцесты» К. Глюка, финал второго акта «Дон Жуана» В. Моцарта).

Другая группа примеров — использование музыкальных тем, имевших фиксированную семантику в определенные исторические периоды. В первую очередь это касается цитат григорианских и протестантских хоралов в литургической музыке Ренессанса и барокко. Очевидно, что мелодии хоралов обладали во времена И. Баха устойчивым полем значений, и их появление в новом сочинении приводило к активизации этих значений[25][26]. При этом в новом контексте они обретали новые же коннотации, обогащавшие исходные значения. Их хранение в слушательской памяти имело функцию кода к сложной семиотической системе, создававшей в художественном пространстве сочинения новые смысловые горизонты. Впоследствии эти значения оказались во многом утраченными, точнее говоря, стерлись из коллективной памяти[27]. В то же время, можно говорить и о своеобразной реконструкции семантики, сложившейся в ушедших эпохах — достаточно вспомнить о риторических оборотах эпохи барокко в музыке XX—XXI вв.еков.

(в «Симфонии псалмов», «Орфее» и других «неоклассицистских» произведениях И. Стравинского1);

Впрочем, цитирование хоралов могло сопровождаться также и трансформацией их семантики. Например, их использование в музыке периода классицизма нередко сопровождалось смещением исходных значений, отличавшимся заметной свободой по сравнению с эпохой барокко. Так, тон плача пророка Иеремии (пример 11) в период Ренессанса и барокко функционировал исключительно в жанре «Чтений во тьме» («Legons de tenebres»)[28][29]. Впоследствии же он стал использоваться в жанре Реквиема, и даже в масонской музыке[30]. Очевидно, что с одной стороны здесь сохраняется исходный семантический план, связанный с образами смерти, с другой — он подвергается трансформации, воплощаясь уже в контексте не пассионной тематики, а идеи поминовения и прощания[31]. В результате исходный внеличностный смысл первоисточника соединяется с его личностным прочтением, опосредованным конкретными обстоятельствами создания произведений поминальных жанров.

Подобные трансформации в итоге могли приводить и к радикальной смене исходного значения на новое. Наиболее яркий пример — исторические трансформации, сопровождавшие использование хорала Dies Irae. В XIX веке его исходный литургический смысл оказался замещенным семантикой образов пляшущей смерти и нечистой силы (достаточно вспомнить финал «Фантастической симфонии» Г. Берлиоза, а также «Пляску смерти» Ф. Листа и К. Сен-Санса). Интересно, что подобное замещение значения отнюдь не отменило полностью его исходную версию, последняя лишь стала более редкой, своего рода «историческим эксклюзивом» (в XIX веке в жанре Реквиема цитата Dies Irae также использовалась, но лишь в единичных случаях[32]).

Таким образом, в основе трансформации семантики действует кумулятивный принцип — новые значения накладываются на уже существующие, обычно дополняя их; в основе же ее смены — принцип вытеснения, когда новые значения смещают предшествующие. Если же говорить о конкретных факторах, определяющих историческую изменчивость музыкальной семантики, то среди них, в первую очередь следует выделить:

- 1) общие ориентиры культуры той или иной эпохи (точнее говоря — система взаимосвязанных культурных контекстов — политического, исторического, художественного и т. д.). В частности, изменение семантики Dies Irae, описанное выше, было во многом обусловлено культурной ситуацией XIX века в целом, которая привела к радикальному обновлению традиций культовой музыки и, соответственно, интерпретации музыкального литургического материала;

- 2) особенности личностного сознания автора и его конкретные художественные задачи. Известный мотив вопроса {Fragemotiv), который в оперных речитативах XVII—XVIII вв.еков обозначал только вопросительное окончание соответствующего словесного текста (пример 14), в интерпретации Р. Вагнера обрел максимально широкий, едва ли не глобально-философский смысл неизбежности судьбы (пример 15).

Обе группы факторов находятся в состоянии сложного взаимодействия. Так, ориентиры, связанные с общекультурным контекстом определяют общие стратегии в формировании музыкальной семантики. Например, в тесной зависимости она оказывается от того, написано ли произведение в светском или литургическом жанре. В разные эпохи семантические границы между ними имели далеко неоднозначный облик — в эпоху Ренессанса она была ярко выражена (что, впрочем, отнюдь не отменяло возможности диалога между этими жанровыми сферами[33]), а в эпоху барокко постепенно была размыта. При этом в XVIII веке интерпретация сакрального текста нередко оказывается не просто подчиненной светским доминантам, она во многом детерминируется личностным, авторским прочтением того или иного текста.

В первую очередь, это касается, конечно, общестилевого решения. Выразительным выглядит и тот факт, что если в эпоху барокко цитаты сакрального материала (григорианских и протестантских хоралов) были возможны только в литургических жанрах, то в период классицизма они иногда используются и в светских жанрах, а в XIX веке это явление встречается еще чаще.

Важно и то, как материал цитат интерпретируется. В кантате № 80 И. Баха использование хорала «Einfeste burg» мотивируется и ссылкой на протестантскую литургическую традицию, и семантикой текста. Тот же хорал в Реформационной симфонии Ф. Мендельсона или «Императорском марше» Р. Вагнера репрезентирует протестантскую культуру в целом, становясь ее обобщенным, «собирательным» символом. Семантика самого текста хорала здесь уже не имеет явной, точнее — первостепенной актуальности.

Вообще вербальному тексту (если, конечно, он есть в музыкальном произведении) принадлежит очень важная роль в процессе диахронных изменений семантики. В частности, уместно напомнить, что в определенные периоды развития искусства действовали этикетные нормы в восприятии семантики текста и ее музыкальном воплощении. Таковы, например, тексты арий оперы seria, предполагавших относительно стереотипные ситуации и соответствующее им решение. Достаточно вспомнить про арию сравнения, когда буря в душе героя сопоставляется им с бурей в реальном мире1. Внешне бравурное решение таких арий[34][35] у современного слушателя может вызвать недоумение, между тем, для аудитории конца XVII — XVIII века оно было абсолютно естественным, полностью отвечая нормам эпохи. Другой пример — трактовка литургических текстов. В период Ренессанса, как известно, даже наиболее трагические события (распятие, смерть) имели подчеркнуто отстраненное, внеличностно созерцательное решение, в отличие от последующих эпох, когда актуальным оказывается не только их объективный смысл, но и эмоциональное восприятие.

Наконец, отметим, что подчас в сознании слушателей могут складываться определенные семантические шаблоны в восприятии того или иного текста. Текст секвенции Dies Irae у современной аудитории чаще всего вызывает однозначные ассоциации с образами неистовой ярости и катаклизмов. Между тем, для композиторов XVII—XVIII вв.еков подобная трактовка далеко не всегда была единственной — достаточно вспомнить про ликующе бравурные Dies Irae Я. Зеленки, М. Гайдна, радостный — у Н. Иомелли, А. Адльгассера, и даже легкомысленно-игривый у П. Торри.

Аналогичная ситуация связана с текстом Magnificat, который наряду с радостно-ликующим решением вызывал у композиторов и прямо противоположные ассоциации, как будто напоминая о пути страданий и скорби — воплощение Христа от Богородицы представляет лишь начало пути искупления мира от греховной смерти. Таково скорбно величественное начало Магнификатов С. Каприкорнуса (из «Opus musicum»), О. Беневоли, А. Вивальди (RV 610). Весьма выразительным, кстати, выглядит тот факт, что у А. Вивальди материал начала Магнификата звучит также в Kyrie eleison RV 587 и разделе «Et incamatus est» (!) из Credo RV 591. Близкое в фактурном и гармоническом плане решение использовали и другие композиторы — см., например, «Et incarnatus est» из Мессы d-moll А. Лотти и «Crucifixus» из Пасхальной мессы Я. Зеленки. Не исключено, что сходные (в том числе, относительно стереотипные) интерпретации разных вербальных текстов могут свидетельствовать о глубинных смысловых аллюзиях, связывающих их между собой.

Таким образом, именно сферы личностного и внеличностного опыта в их взаимодействии предопределяют историческую изменчивость в восприятии конвенциональной семантики. Личностный опыт, имея разный объем и характер, связан с разной степенью компетентности данного слушателя. Именно он детерминирует индивидуальные, субъективные различия в восприятии (каждый слушатель может по-разному интерпретировать то или иное значение). Опыт внеличностный образуют устойчивые значения, а также модели их интерпретации данного исторического периода1.

Конечно, зависимость восприятия семантики от имеющегося опыта имеет универсальный характер, касаясь и ее аконвенциональной сферы. При этом очевидно, что общие установки восприятия, действующие в тот или иной исторический период, обладают крайне медленной скоростью изменчивости — если говорить о коллективном слуховом сознании. Так, хорошо известно, что многие стилевые направления XX века до сих пор представляются малопонятными и сложными для восприятия. Между тем, не следует забывать о том, что в свое время и открытия Ars Nova, а позже — так называемой Второй практики воспринимались как чуждые традиционному искусству. Впоследствии, хотя и спустя длительное время, они лишились этого качества художественной чужеродности и для широкой аудитории.

Очевидно, что аконвенциональная и конвенциональная семантика тесно взаимосвязаны друг с другом. Они находятся в комплиментарных отношениях, оказывая друг на друга ощутимое воздействие. В то же время, они представляют принципиально различные семантические измерения текста, две ипостаси его смысла — опосредованную природой музыки как вида искусства, и диалогически открытую в контексте его сосуществования с внетекстовыми сферами.

Пример 11. Тон плача пророка Иеремии.

Пример 12. Гайдн M. Реквием c-moll памяти архиепископа Сигизмунда,.

Introit, тт. 26—28.

Пример 13. Моцарт В. Траурная масонская музыка, тт. 25—29.

1 Достаточно еще раз вспомнить об изменчивости трактовки семантики тональностей в разные исторические эпохи.

Пример 14. Гендель Г. «Юлий Цезарь», первый акт, шестая сцена, речитатив.

Пример 15. Вагнер Р. «Валькирия», лейтмотив судьбы.

- [1] См.: Бершадская Т. Лекции по гармонии. Л., 1985.

- [2] В результате вероятностные характеристики поведения ступеней трансформируются, лишаясь однозначности (VII ступень может идти не в I, а в VI).

- [3] В музыкальной теории понятия парадигматики и синтагматики в разных аспектахприменялись неоднократно — см., например, работы Ю. Кона, Л. Акопяна, В. Медушев-ского, Б. Каца.

- [4] Семизвучный кластер в начале первой части сюиты Ж. Ребеля «Стихии» и вовсеполностью выходит за пределы норм мышления эпохи барокко. Открытие Ребеля сталонормой музыкального языка лишь в XX веке.

- [5] 2 Сама по себе альтерация как следствие осознания существования в звукорядеосновного варианта ступени и производных версий (II —"II-, Н+, и т. д.) — явление относительно позднее. Она могла появиться только при четко сложившейся системе ладовыхтяготений в контексте диатонического мажоро-минора.

- [6] Судя по всему, языковые системы образуют два типа: парадигматическая и синтагматическая оси в них имеют либо (1) относительно замкнутый, сложившийся характер, либо (2) изменяемый, допускающий трансформацию облик. Эти системы оказываютсяразличными в плане вероятностной модели восприятия — первая обладает высокойстепенью предсказуемости, вторая низкой. Парадокс заключается в том, что первыйтип при высокой прогнозируемости своей структуры также допускает значительнуювнутреннюю обновляемость, позволяющую преодолеть инерционность ее восприятия.

- [7] В связи с этим отдельный интерес представляет проблема интернациональныхконтактов в музыкальном искусстве.

- [8] Ю. Лотман отмечает, что важное условие организации поэтического текста заключается в одновременной ожидаемости и неожиданности всех элементов его структуры (Лотман Ю. Анализ поэтического текста //Лотман Ю. О поэтах и поэзии. СПб., «Искусство — СПб», 1996. С. 128). Следует подчеркнуть, что в этом соотношении одно из началможет превалировать над другим — в зависимости от художественных ориентиров какконкретного автора, так и целостной эпохи. О психологии стереотипов и их преодолении в творчестве см.: Грановская Р. М., Крижанская Ю. С. Творчество и преодолениестереотипов. СПб.: ОМС, 1994.

- [9] Такова система средств, соответствующая «янычарскому стилю» периода классицизма, масонские музыкальные «символы» (см. подробнее: Чигарева Е. Оперы Моцартав контексте культуры его времени: Художественная индивидуальность. Семантика. М. :УРСС, 2001). Здесь уместно провести параллель с устойчивыми семантическими ассоциациями, вызываемыми поэтической лексикой конкретного поэтического направления (например, поэтические шаблоны т.н. «демонической» поэзии, и т. д.). При этом подобные значения с течением времени могут исчезать из коллективной памяти — такимобразом, их реконструкция способствует адекватному прочтению художественного текста.

- [10] Ср. разное решение формулы верхнего нисходящего тетрахорда у Г. Генделя (арияКсеркса из первого акта одноименной оперы, ария Руджеро из третьей сцены второгоакта «Альчины») и И. С. Баха (вторая часть из Концерта для двух скрипок с оркестромd-moll).

- [11] Аналогичная ситуация связана с мелодическими и фактурными формулами «испанского стиля», который в XIX—XX вв.еках служил не только средством создания определенного колорита, но и объектом пародии (в «Разбойниках» Ж. Оффенбаха, например).

- [12] В подобных случаях правомернее говорить именно о минимизации одного из параметров, а не полном его отключении. Как отмечает А. Шнитке, «формулируя понятие"мелодии тембров», Шенберг вряд ли подразумевал отмирание звуковысотной сферы. Скорее, он имел в виду перемещение центра тяжести на тембр — при сохранениизначения мелодической энергии, хотя и проявляющейся в скрытом виде" (Я/нишке А."Klangfarbenmelodie" — «Мелодия тембров» // Шнитке А. Статьи о музыке. М., 2004.С. 59).

- [13] Пример минимизации метроритмической изменчивости при параллельной активизации фактурного и гармонического параметров — первый раздел Фантазии на остинато Дж. Корильяно, основанный на ритмическом рисунке медленной части Седьмойсимфонии Л. Бетховена.

- [14] В контексте разных культурных традиций одно и то же средство может восприниматься и как допустимое, и как «нарушение» нормы.

- [15] Как заметил А. Шенберг, «язык, в котором музыкальные мысли выражаются звуками, соответствует языку, выражающему чувства или мысли словами: его словарныйзапас должен быть соразмерен интеллекту, к которому он обращается» (.Шенберг А. Брамспрогрессивный // Шенберг А. Стиль и мысль. Статьи и материалы. М., 2006. С. 76) — ср. с известным в лингвистике разграничением «грамматики говорящего» и «грамматикислушающего». Слушатель, воспитанный в пределах только мажоро-минорной системы, будет не в состоянии воспринимать адекватно музыку, основанную на других ладовыхзакономерностях (связанных с монодическими культурами, например).

- [16] Ларин Б. Эстетика слова и язык писателя: Избранные статьи. Л., 1974. С. 42.

- [17] Подробнее см. Денисов А. В. Музыкальный язык: структура и функции. СПб., 2003.

- [18] Полифонизация фактуры во втором такте и функциональное переключение голосов между вторым и третьим тактами.

- [19] В последней главе настоящей работы мы еще вернемся к ситуациям, приводящимк появлению конвенциональной семантики. Это случаи так называемой «вторичнойупорядоченности музыкального текста».

- [20] Поэтому в эпоху барокко семантика тональностей воспринималась совершеннопо-другому в сравнении с более поздними эпохами. Тональности с большим количеством знаков при этом трактовались как резко звучащие — например, И. Маттезонхарактеризовал H-dur как «жесткий, неприятный и отвратительный» (см. трактат Dasneueroffnete Orchestre).

- [21] В качестве элемента музыкального текста при этом может выступать как фрагмент текста в его целостности, так и отдельный его компонент (мелодия, гармоническое решение, фактура, тембр, ритм, и т. д.). В этом и заключается характерное отличиеконвенциональной семантики от аконвенциональной. Вторая всегда распространяетсяна музыкальный текст в единстве его интонационного решения, первая — может бытьсвязана только с одной из его плоскостей.

- [22] Очевидно, что подобная ситуация будет возникать и в других случаях использования культовых песнопений.

- [23] Само по себе оно ссылается на художественную традицию изображения пляшущейсмерти, увлекающей всех за собой в хоровод. Она берет начало еще в Средневековьеи впоследствии обрела множество музыкальных воплощений (произведения К. Сен-Санса, Ф. Листа, и т. д.).

- [24] Очевидно, что ее степень может иметь и количественное измерение — в четвертом примере она = 3, в пятом = 2.

- [25] Среди бесчисленных примеров — хоровые номера в «Юдифи» и «Фарнаке"А. Вивальди, четвертый акт «Ипполита и Арисии» Ж. Рамо, а также множество образцоварий da guerra и da caccia в операх барокко (ария Мегабиза из «Артаксеркса» Л. Винчи, ария Юлия Цезаря из одноименной оперы Г. Генделя и т. д.).

- [26] Так, знаменитый хорал «Ein feste burg ist unser Gott» кроме И. Баха как основахоральной кантаты использовался Ф. Тундером и И. Кригером. Кроме того, он звучитв кантатах Г. Телемана («Wertes Zion, sei getrost», TWV 1606, «Der Herr ist Konig», TWV 86).He менее известный хорал «Christ lag in Todesbanden», ставший основой кантаты И. БахаBWV4 и в своих основах восходящий к пасхальной секвенции «Victimae paschali laudes», обрабатывался композиторами бесчисленное число раз, среди них — И. Шайн, Н. Вол-леб, К. Граупнер, Б. Резинариус, Г. Бем, Л. Хеллингк, Дж. Эккард, И. Вальтер, И. Пахельбель, И. Кребс, Г. Гомилиус и т. д.

- [27] Очевидно, что эта закономерность действует и в ряде ситуаций, касающихсясобственно музыкальной плоскости текста. Так, каданс с использованием V трезвучияс квартой в качестве задержания длительное время служил своего рода знаком старинной церковной традиции, позже это значение часто теряло свою актуальность.

- [28] См. подробнее, например: Кон Ю. О двух фугах И. Стравинского // Кон Ю. Вопросыанализа современной музыки: Статьи и исследования. Л., 1982.

- [29] См. произведения, написанные в этом жанре у Дж. Палестрины, А. Брюмеля, Ф. Куперена, Ж. Эштевиша, М. Делаланда, Дж. Колонна, А. Ферабоско, П. Рабасса и т. д.

- [30] Например, в Реквиеме с-moll памяти архиепископа Сигизмунда М. Гайдна и в траурной масонской музыке В. Моцарта (примеры 12 и 13).

- [31] Сходный пример — цитата псалмового тона «7п exito Israel» в Introitus РеквиемаB-dur М. Гайдна и Реквиема В. Моцарта, а также использование в качестве интонационной основы в последнем темы хорала «Chirst lag in Todesbanden».

- [32] Например, в Реквиемах К. Сен-Санса, А. Брюно, А. Дельдеве.

- [33] Вспомним про широко известное явление использования светских песен в мессахи мотетах.

- [34] См., например, арию Арбаче, завершающую первый акт «Артаксеркса» Л. Винчи, или арию Идоменея из второго акта оперы «Идоменей, царь критский» В. Моцарта.

- [35] При этом, конечно, не следует делать однозначный вывод о его полной предсказуемости и однозначности. Даже относительно стандартные ситуации могли быть решеныв довольно неординарном освещении — так, ария Ликида из второго акта «Олимпиады"Дж. Перголези, в которой герой готов свести счеты с жизнью, решена в аффекте арииdi bravura, который разрушают лишь отдельные интонационные элементы, не вписывающиеся в ее картину. В результате семантика этого второго плана оказывается ведущей, нарушая инерцию восприятия.